共计 6584 个字符,预计需要花费 17 分钟才能阅读完成。

到 2025 年,北京的数字人产业预计将达到 500 亿元的规模。那么,数字人究竟是什么呢?它们的用途有哪些?未来会面临怎样的伦理与法律挑战?

撰文 / 记者 段然 编辑 / 吉菁菁

新媒体编辑 / 段大卫 图源 / 视觉中国(除署名外)

采访专家:

沈 阳(清华大学新闻与传播学院教授、“元宇宙文化实验室”主任)

唐佳娴(数字王国集团虚谷未来科技(北京)公司 CEO)

“大家好,我的名字是班长小艾,我是一名少儿知识分享官,平时我会为小朋友们讲述有趣的科普知识、童话故事以及儿童玩具等!”大屏幕上,一个生动可爱的少女形象出现,她用甜美的声音向观众挥手,并自信地展示自己,裙摆随风轻轻摇曳。

▲超写实虚拟数字人小艾 (供图 / 虚谷未来科技)

这位名为“班长小艾”的美少女,实际上并非真实的人类,而是元宇宙中众多虚拟数字人之一。她不仅在眼神、表情和动作上表现得惟妙惟肖,连衣服的质感细节也得以完美呈现。更为重要的是,她能够与真实的人类进行流畅的互动。“我们能够与她实时交流,比如提问或进行各种游戏。”小艾的创造者、数字王国集团虚谷未来科技(北京)公司的 CEO 唐佳娴如是说道。

“小艾,你最擅长的是什么呢?”记者随即提出了一个开放性问题。

“我擅长成语接龙!你要不要来挑战一下?”小艾不仅回答了记者的提问,还带着微笑向记者发起挑战。在这一瞬间,这个由数据和代码构成的虚拟形象,似乎也展现出了人类特有的情感。

8 月 3 日,北京市经济和信息化局正式发布了《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022-2025)》,该计划明确提出,预计到 2025 年数字人产业将突破 500 亿元,并初步形成具有互联网 3.0 特征的技术体系、商业模式及治理机制,从而成为全国数字人产业的创新中心。

对于那些希望在数字人产业这个全新领域中获得成功的公司而言,这项国内首个专门支持数字人产业的政策无疑是一种极大的鼓舞。然而,对于那些曾接触虚拟数字世界但了解不深的普通人来说,计划中提到的“数字人”这一概念,既显得熟悉又显得陌生。

▲2022 年 9 月 1 日,在北京,中国国际服务贸易交易会首钢园展区,参观者正在观看由真人控制的虚拟数字人表演。

“虚拟人”“数字人”

“虚拟数字人”究竟是什么?

在元宇宙的世界中,除了“数字人”,还有“虚拟人”和“虚拟数字人”,这几个概念之间的关系与差异,确实让人感到困惑:它们之间到底存在哪些联系与不同呢?

根据天风证券于 2022 年 1 月 22 日发布的互联网传媒行业深度报告《虚拟数字人:元宇宙的主角破圈而来》,该报告指出:“虚拟人、数字人和虚拟数字人均旨在运用计算机图形学技术(Computer Graphic,CG)创造出与人类形象相近的数字形象,并赋予其特定的角色设定,以在视觉上拉近与人类的心理距离,从而实现更为真实的情感互动。按照各自的定义,数字人包含虚拟人,而虚拟人又包含虚拟数字人。”

“实际上,目前业内对‘数字人’、‘虚拟人’和‘虚拟数字人’这些概念并没有统一的解释和权威的定义。”清华大学新闻与传播学院的教授沈阳对记者解释说,他长期致力于人工智能、大数据以及元宇宙与虚拟数字人等领域的研究。从广义上讲,所有通过动画或其他传统与现代技术手段创造出来的、不存在于现实世界的形象,都可以称为“虚拟人”。而“数字人”则通常是通过三维建模等数字化方式制作的。若不要求具备交流互动的能力,数字人、虚拟人和虚拟数字人这几个概念在某种程度上可以视为同义。但在严格意义上,它们又存在细微的差别。正如天风证券的报告所述:虚拟人的身份是虚构的,现实中并不存在;数字人强调其存在于数字世界中;而虚拟数字人则突出了其虚拟身份与数字化制作的特性。

从历史的角度来看,虚拟人某种程度上可以被视为数字人的早期形式或初步形态。在数字制作技术兴起和普及之前,虚拟人的概念早已在二维构建的世界中存在。

早在 20 世纪 80 年代,随着动漫产业的迅猛发展,日本成功推出了一系列引人瞩目的动画,如《超时空要塞》和《太空堡垒》,其中的虚拟歌姬林明美便是典范。同时,英国也创造了名为 Max Headroom 的男性虚拟演员。尽管这些虚拟人一度引起广泛关注,但由于缺乏技术支持,它们的发展并未持续下去。

林明美与 Max Headroom,这些充满未来科技感的虚拟形象,实际上是通过手绘或特效化妆等较为传统的方法制作而成。与现实中的人类相比,这些早期的虚拟角色更像是二维动画的延伸,未能给人以强烈的科技感。

信息时代的来临,标志着以 CG 和动作捕捉技术为核心的虚拟技术开始广泛应用。虚拟人终于得以跨越二维手绘的限制,进入三维建模的领域,其表现也愈加生动,逐步在电影的奇幻场景中显现出来。

例如,《魔戒》中的咕噜、《哈利·波特》系列中的小精灵多比,以及《加勒比海盗》中的章鱼人等虚拟角色,皆是通过捕捉和渲染真人的动作与表情,使得这些奇幻生物在视觉效果上与真实人类无异,满足了观众对真实感的渴望。

除了在形象和动作上达到真实,随着人工智能及深度学习技术的崛起,虚拟人被赋予了更高的智能化特征,不仅能够模仿人类的行为,还具备了与人互动的能力。经过技术的迭代和发展,虚拟人、数字人及虚拟数字人等概念逐渐交融:它们都是在数字世界中诞生的角色,从制作上看可称为“数字人”,而相对于物理世界而言,数字世界本身就是一种虚拟存在,因此这些数字人也可被称为“虚拟人”。

相比学术界对概念的深入探讨,产业界则更重视实践。唐佳娴指出:“虚拟人和数字人仅是名称上的差异,实质上只是概念不同,并不意味着技术层面的差别。”

从栩栩如生到真假难辨,

虚拟数字人是如何成形的?

从本质上来看,虚拟数字人是对真实人类的一种模拟。在制作过程中,数字人需以人的各个方面为依据,达到形与神的统一,才能展现出“人”的效果。人不仅具备自然属性,还有社会属性,因此数字人首先要模仿人的自然属性,这既包含身体结构,也涵盖人的思想。

身体是人存在的物质基础,模拟真实人类的身体是展示虚拟人的首要步骤。因此,技术人员需借助一系列复杂的建模技术,实现虚拟数字人从静态到动态的转变。

首先,需要对人的静态身体进行建模。目前,业界普遍采用 3D 建模软件来构建静态 3D 模型,以实现各种细节效果。由于人体外形复杂且肢体动作多变,这种方法对建模人员的经验和技巧要求极高,人工建模的效率难以控制。因此,近年来,仪器采集建模和自动化建模逐渐成为新兴方法,前者通过扫描设备将人体信息转换为数字信号以完成几何建模,后者则借助 AI 系统直接生成人体结构。这两种新技术显著降低了建模时间成本,使得虚拟数字人的批量生产成为可能。

有了静态的人体,如何使其各部位活动并赋予虚拟数字人生命的气息呢?

第一步是进行骨骼绑定,即在虚拟数字人的身体上标记出关键的活动部位,从骨骼、关节到眉毛、眼角,这些分布全身的“点”将是驱动虚拟数字人做出各种动作和表情的关键。

第二步是在绑定的基础上,让虚拟数字人真正动起来。目前更多依赖驱动技术来控制动作和表情,通过外部信号实现实时反馈。这需要一系列复杂的动作捕捉技术,以捕捉真人的细微动作,并赋予虚拟数字人,使其完成从“静”到“动”的转变。

当然,无论技术如何逼真地展现虚拟数字人的身体,若缺乏“头脑”,它们仍然只能是高科技的提线木偶。因此,需要为虚拟数字人赋予类似于人类的“灵魂”。通过各种现代人工智能技术(如计算机视觉、语音识别与合成等),使数字人获得视觉、听觉和语言等基本感知能力,并在此基础上具备一定的认知、判断甚至创造能力。

随着技术的不断进步,未来的数字人将拥有更复杂的思维、更人性化的性格,甚至能够与人类产生共情,让它们从单纯的栩栩如生,逐渐变得真假难辨。

“举杯邀明月,对影成三人”

虚拟数字人有何用途?

若将二维动画时代的古老虚拟形象纳入考虑,数字人的发展历史其实也不过四十年。

实际上,创造一个虚拟人类的想法早在古代就已在人的心中萌芽。

例如,唐代诗人李白的“举杯邀明月,对影成三人”,他不仅与明月共饮,还将自己的影子视为伙伴,这种诗境令人陶醉。

“人类一直渴望在思想中展现出数字人。”沈阳对记者表示,“如果要将‘对影成三人’这样的场景具象化,现代的实现手段便是借助数字人。”

可以想象,如果李白生于现代,在感受到“花间一壶酒、独酌无相亲”的孤独时,他或许会与数字人畅饮共欢,共同寄情于山水之间,讨论古今。这样的虚拟数字人可以通过 AR 技术呈现,并借助 CG 渲染技术模拟出与真人相似的外形与动作,通过 AI 技术提供互动能力,最大程度上满足李白“以酒会友”的愿望——这正是数字人当前最常见的应用场景:承担人类在现实生活中的部分职责。

沈阳总结道:“虚拟数字人作为一种新的生产力,首要的作用在于替代真人在现实中创造精神领域的一部分劳动。”他举例说明,“例如,电影本身便是一个精神世界的产物,未来获得演员授权的数字人将可以替代某些表演角色。”在电影制作的早期应用中,CG 技术已经被广泛运用,创造出高写实的人物形象或虚拟角色,这些角色在后期特效中展现出真实世界无法达到的精彩场景。展望未来,借助人工智能技术,数字人演员可能在很大程度上取代真人演员,从而显著降低电影制作的整体成本。唐佳娴认为,虚拟数字人最早出现在电影《返老还童》中,承担了真人演员无法完成的拍摄任务,随后其应用延伸到了逝者复活和“虚拟偶像”的创造与商业化发展。而如今,依托 AI 技术,虚拟数字人不仅可以替代部分重复性的真人服务,甚至可以提供“一对一”的个性化虚拟陪伴服务。

▲在江苏卫视今年初的跨年演唱会上,邓丽君这一代歌星通过数字技术“复活”,为观众带来了震撼的演出(供图 / 虚谷未来科技)

如今,虚拟数字人已经从影视和游戏行业扩展到现实生活的各个领域。“比如,虚拟偶像、虚拟明星、虚拟主播和主持人均属于娱乐性质的应用。此外,虚拟老师、虚拟导游和虚拟解说等则更偏向于服务性质。”唐佳娴如是说。

得益于主播经济的推动,越来越多的虚拟数字人进入了主播或主持行业,与真人进行合作或竞争。

▲2021 年,虚拟美妆博主“柳夜熙”一夜成名,瞬间吸引了百万粉丝关注

在计算机技术的支持下,当前虚拟数字人的制作实现了从建模、驱动到渲染、剪辑和合成等步骤的实时化与智能化,就像流水线产品一般实现了大规模生产。尽管在语言和动作等方面的细致程度尚有不足,但与真人主持和主播相比,虚拟数字人的表现空间更为广阔:他们可以以可爱的卡通形象出现,也可以是依据真人主播再现的数字化分身,甚至还可以是在真人基础上进行艺术创作的超写实形象(如文首提到的小艾就是这样的超写实虚拟数字人),这不仅在降低制作成本的同时,也极大地拓展了内容创作的可能性。

此外,数字人也逐渐开始参与现实生活中的服务领域,从远离人们的娱乐行业向教育、咨询、导游等日常生活角色靠拢,并逐步承担起人们日常陪伴的职责,以满足社会对情感的寄托需求。

沈阳所领导的清华大学元宇宙文化实验室不仅是国内高校中较早建立的元宇宙实验室之一,也是首个具备文化属性的实验室。其科研团队目前正重点研究一个应用场景:“我们的成果之一是将逝去的亲人以虚拟数字人的形式复生,让他们以数字生命的方式重获存在。”可以预见,这种数字人的展现,对于怀念逝者的人而言,是一种极大的精神安慰。而“代码为骨、渲染为皮”的数字人,未来或将成为人类社会中不可或缺的参与者。

虚拟数字人与元宇宙的关系是什么?

不论是娱乐领域的虚拟主播和偶像,还是为日常生活与情感需求提供服务的虚拟老师和专家,尽管这些数字人制作得愈发生动、灵巧,在 AI 技术的助力下展现出非凡的口才,但它们依然是“让他们融入到我们的世界”的一种方式。我们必须意识到,数字人源自于与现实平行的虚拟世界。如果我们逆向思考,跟随数字人的步伐,去探索它们所处的世界,将会带来怎样的体验呢?

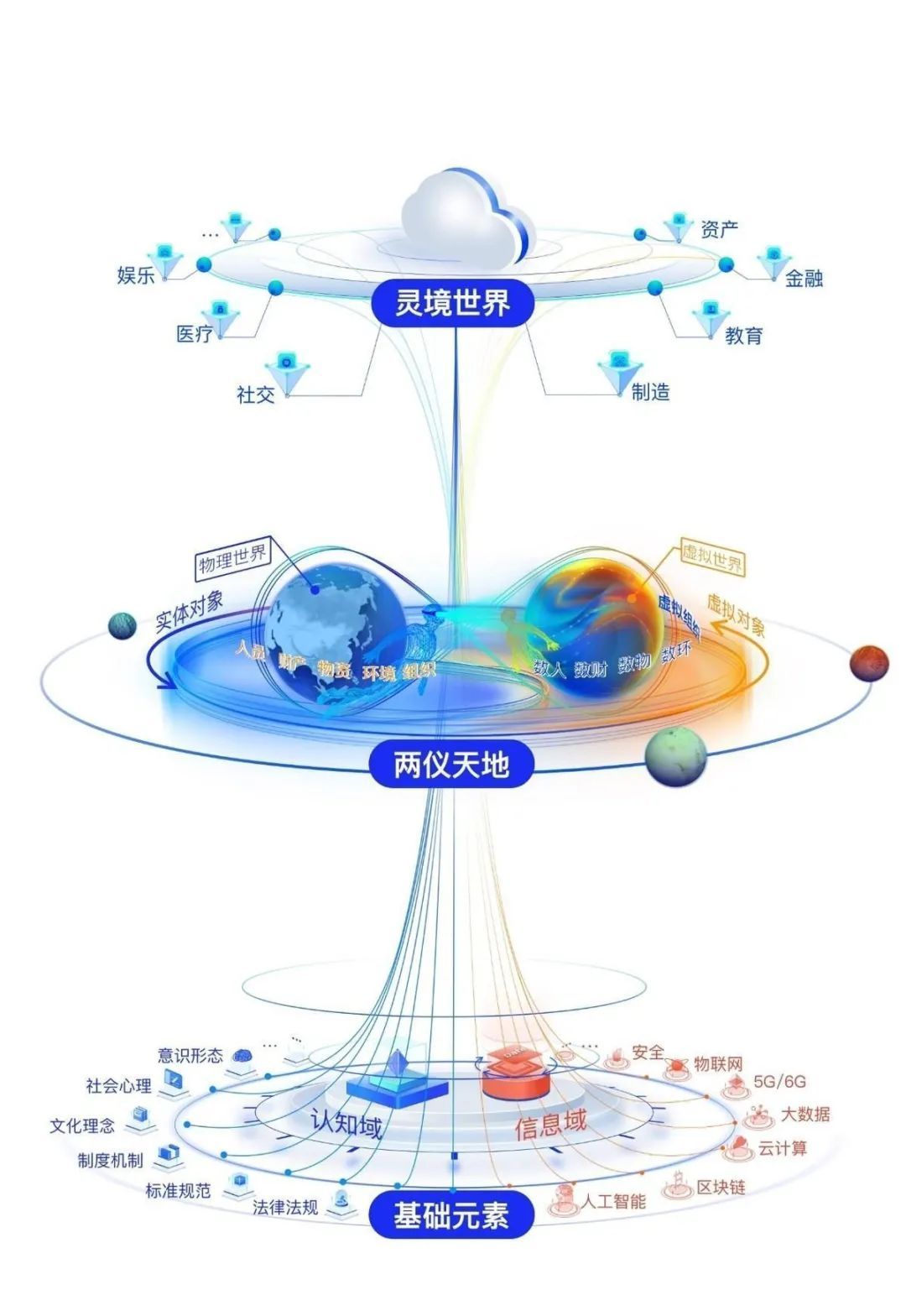

这里就不得不提及一个近期备受关注的新概念——元宇宙。它是由多种互联网技术综合而成的虚拟社会形态,自问世以来便与数字人紧密相连。

早在 1992 年,美国著名的赛博朋克作家尼尔·斯蒂芬森在其作品《雪崩》中首次提出了元宇宙的概念,并引入了“Avatar”这一虚拟化身的概念,实际上可以视为虚拟数字人的一种表现形式。在小说中构建的数字空间元宇宙里,人们通过各自的“Avatar”打破地理界限,相遇和交流。而在当今学术界和产业界推动构建的元宇宙中,虚拟数字人则成为人们接触元宇宙的基本途径和重要切入点。

▲元宇宙依托于 5G/6G、云计算、区块链和大数据等技术基础,并结合人工智能、数字孪生、VR/AR 等技术,融合人的意识、情感和想象,连接了现实与虚拟世界,形成了虚实共生的“新世界”(图片来源 /《元宇宙——概念研究与体系构想》)

沈阳解释道:“我们所构建的元宇宙空间,其好坏标准不在于其仿真程度,而在于人类是否能在这个虚拟环境中沉浸并产生共情,而这正是需要借助虚拟数字人实现的。”

人类作为宇宙的主体,元宇宙中的数字人同样是其核心。在沈阳看来,除了在现实世界中替代人类创造精神产品,元宇宙中的数字人也能进行数字劳动的替代,“例如,在元宇宙中参与虚拟会议时,一些仪式性的任务可以由数字人承担,这正是其生产力的体现。”

唐佳娴认为:“元宇宙是一个数字化的空间,其中的三大要素是:人、物和场。”在她看来,数字人代表着人,物则是元宇宙中存在的各种物品,而场则是元宇宙生态中构建的多样场景及其关系。在这个生态中,“人”处于中心地位,而“物”和“场”则围绕着“人”的需求而展开。

虚拟数字人:未来世界的伦理与法律挑战

元宇宙并不是现实世界的简单复制,而是通过数字化和网络技术,展现出一种平行的生态环境。在这个虚拟空间中,数字人不仅仅是具有人类外表的存在,更重要的是它们应具备人类的性格特征、行为方式以及交互能力。

这种现象让人不禁联想到经典网络游戏的运作机制。在这些游戏中,玩家以虚拟角色的身份参与互动,通过操控这些角色与其他玩家或 AI 进行交流。不过,在元宇宙中,互动的层次更加复杂。玩家不再仅仅是为了推动游戏剧情而与其他角色互动,而是能进行如逛街、购物、看展览和郊游等多种社会交往,虚拟数字人则可视作人类在虚拟世界中的数字化分身。

唐佳娴提到:“在现实中,人们限制于自身的身份,但在虚拟空间中,个体有机会探索多样化的自我,享受丰富多彩的生活体验。”

虚拟数字人所面临的伦理和法律问题有哪些?

在任何有人的地方,矛盾和冲突都是不可避免的。在现实社会中,数字人参与的元宇宙同样会出现各种问题。首先,数字身份的设定是一个关键问题。每个进入元宇宙的人都拥有独特的数字身份识别,但这并非传统意义上的身份证或社交媒体的 ID 号码。

沈阳解释道:“在元宇宙中,数字身份的具象化体现为数字人。我们不再通过 ID 号识别彼此,而是通过数字人的形象特征来辨识,这些特征背后映射的是独一无二的数字编码,称为分布式数字身份(DID)。”然而,这种身份机制也面临数据安全和网络安全的挑战,并引发关于个人隐私和伦理道德的讨论。

其次,无论是现实世界还是元宇宙,社会的稳定运行需要法律法规来维持秩序。尽管数字人的发展时间不长,元宇宙的概念也相对新颖,但相关的法律问题已逐渐浮现。比如在 2021 年,元宇宙初现之际,便有女性用户在虚拟空间中遭遇骚扰并引发法律诉讼。今年年初,我国互联网信息办公室发布了《互联网信息服务深度合成管理规定》(征求意见稿),对数字人可能涉及的违法行为进行了初步探讨。

沈阳指出:“尽管这只是一份征求意见稿,但它显示出非常前瞻的管理思路。虽然目前数字人尚未普及,但相关法规的制定必须跟上。”

虽然伦理、法律和制度方面的挑战仍然存在,当前最大的难题仍源自技术层面。唐佳娴认为,虚拟数字人尚无法完全替代人类的所有工作,整体体验还有待提高。尽管如此,她对数字人的未来充满希望:“我相信未来数字人能够实现高效生产,随着 AI 技术的进步,虚拟数字人的形象和思维能力将快速提升,相应的制作成本也会不断下降。”

在中国,虚拟数字人这两年取得了显著进展,随着元宇宙概念的推广,应用场景也日益丰富。然而,技术难题仍需重视。沈阳表示:“我国虚拟数字人的基础制作引擎尚需加强,AI 技术是其核心,理论和技术创新亟待推进。”他对数字人的未来充满期待:“中国在直播带货和短视频等领域名列前茅,拥有相应产业政策的支持,加上深厚的传统文化,中国的虚拟数字人发展将展现出独特的风格。”

出品:科普中央厨房

监制:北京科技报 | 北科传媒