共计 3842 个字符,预计需要花费 10 分钟才能阅读完成。

近期

许多高校陆续发布了“禁止使用AI”的规定

以规范学生在生成式人工智能方面的行为

与此同时

一些学生仍然依赖AI

并想出了借助AI工具降低论文中AI痕迹的方法

学术创作与AI工具之间的冲突

到底该如何解决呢?

AI写作的“拼凑感”明显

代写机构的可靠性存疑

去年申请保研的武汉大学学生小蔡告诉中国之声记者,他在撰写本科毕业论文时也曾利用过AI工具。

小蔡表示:“在毕业论文的课题研究过程中,需要掌握许多新知识,很多内容我之前并不熟悉。我可以把不懂的问题直接输入AI,让它给我提供系统全面的介绍,这让我们对技术和背景有更深入的了解,同时也节省了时间,提高了效率。”

他坦言,AI仅是辅助工具,自己并不依赖于它进行写作。“每个人的写作风格各有不同,直接套用AI生成的文本会显得很拼凑。”

图源:视觉中国

合理利用AI能够事半功倍,反之则可能适得其反,甚至面临风险。在河北某大学大四的学生小张(化名)表示,为了方便,他选择了代写机构来完成毕业论文(设计)。

“由于我自身的专业能力有限,我决定花费2000多元,这样就不用操心,感觉很划算。机构承诺会提供完整的服务,包括开题报告、任务书、开题答辩论文、中期答辩论文和最终论文,还会进行降重。”小张说道。

本以为代写机构能省心,然而懂计算机的小张随后发现,他的论文竟然也使用了AI。“论文段落很多,明明可以合并成一段,却分成了好几行,很容易看出是AI生成的。”他还提到,一篇26000字的论文,仅用7分钟就被编辑成word文档,这让他更加确信这篇论文是通过AI生成的。

最终,代写机构并未履行之前的承诺。小张感叹,大多数代写机构并不可靠,自己对此付出了代价。如今,许多学校开始检查学生论文的“AI比率”,像他这样的论文绝对无法通过。“大四学生都知道,经常有人在宿舍门缝里塞广告卡片,推销代写服务。”

图源:视觉中国

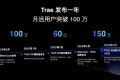

记者在社交平台搜索时发现,关于AI代写和人工代写的帖子随处可见。记者联系了一名工作人员,该工作人员透露,AI生成论文的收费标准为每千字15元,一篇万字的论文大约150元,需求越详细,生成的论文质量越高。如果论文未能通过查重软件的AI检测,还可以进行“降AI”的处理。小张表示,目前有多种降低AI率的方法,且有一些规律。

小张提到,可以删除“首先”“其次”“接着”等逻辑性关键词,然后将分段的内容整合成一段。如果整篇论文都用AI工具进行修改,可能需要十多天才能完成两万字的论文,“所以大多数人还是选择花钱,‘病急乱投医’。”

“降AI率”成为新兴业务

潜藏诸多风险

记者注意到,网上提到的“AI降重指令”方法不一,有软件降重和人工降重之分。记者咨询了一位提供“人工降重”服务的博主,他表示,利用软件“降AI率”可能导致语句质量下降和后续复检的风险,可能会被查出。人工“降AI”则会更加关注语句处理,并要求学生进行复检反馈,承诺能够通过原平台检测。

北京数字经济与数字治理法治研究会的副秘书长黄尹旭指出,所谓“识别AI”是通过特定模型学习AI生成的特点,虽然一些软件提供相应服务,但客观上存在诈骗的风险。

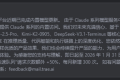

去年底,复旦大学正式发布了《复旦大学关于在本科毕业论文(设计)中使用AI工具的规定(试行)》,成为国内高校中首个专门针对AI工具在毕业论文和设计中的规范性文件。随后,许多高校也相继发布类似规定。

除了传统高校外,某些艺术类院校也开始对学生使用AI撰写毕业论文的行为进行限制。一位不愿透露姓名的天津某艺术类高校专业教师表示,一些学生理论基础薄弱,倾向于“偷懒”,以前他们可能会找人代写,而现在则转向了免费的AI软件。该教师还提到,学校今年引入了AI查重手段,如果学生的论文检查不合格,将无法参加答辩,并需承担相应后果。

图源:视觉中国

黄尹旭指出,目前高校尚未制定统一的AI比率标准,由于AI检测存在概率性问题,一些检测平台提供的结果也并非完全权威。“之前我们认为重复率可以对比,而相对比较权威,具体重复的内容一目了然。但AI检测则是根据特征点判断,有学生反映,即使是自己撰写的内容,也可能被标定为AI生成,这个问题确实比较复杂。”

他建议,未来高校应将学生职业发展与培养要求融入人工智能的学习中,学生不应被禁止使用AI,而是应学会驾驭人工智能,从而更好地实现自我价值。

为论文设定规范

设定论文“AI率”规范的不仅是高校。4月14日,中文核心期刊《社会科学辑刊》发布声明,谴责使用AI生成或辅助创作学术论文的行为,并宣布对查实的论文作者实施黑名单制度。

总编辑李学成告诉南方都市报记者,针对2025年第4期刊物筛选出的3篇投稿中,明显存在AI创作痕迹的作者已被列入黑名单。但论文作者反馈时,仅承认使用了AI工具进行润色。

《社会科学辑刊》公告截图。

李学成透露,早在2024年底,他便发现投稿论文中出现使用AI创作的迹象,之后此类情况愈发增多。投稿者中不仅包括学生,还有一些有职称的高校教师。

在他看来,随着AI创作论文比例的不断上升,这不仅增加了期刊编辑部的检测工作量,更重要的是,文章将缺乏学术创新,“没有灵魂”,还可能导致写作者变得懒惰,缺乏对原著的阅读,尤其会妨碍年轻人才的独立思考和写作能力的培养。

更让李学成担忧的是,相较于核心期刊,普通期刊才是AI创作的“重灾区”。他从一些普通期刊编辑部得知,由于接收大量硕士生和博士生的投稿,普通期刊中AI创作的论文占比已经“相当高”。

图源:视觉中国

许多期刊和机构的指导方针允许在文字撰写过程中适度使用AI工具。

例如,中华医学会杂志社明确指出,AI可以用于论文语言的润色、不同语言的翻译,以提高论文可读性,作者可以参考,但不能直接照搬AI提供的写作风格;AI不得用于整篇论文或重要部分(如研究方法、结果及其解析)的撰写,所有属于科学贡献或智力劳动的内容均应由作者完成。

中华医学会杂志社新媒体部主任沈锡宾向记者表示,AI工具具有双面性,尽管存在学术不端的风险,但确实能够提升科研产出的效率。AI工具触手可及,实际上很难禁止科研人员使用。

目前,《社会科学辑刊》编辑部已使用中国知网、北大方正等多家平台提供的AIGC检测工具。李学成对以往发表的论文与AI参与创作的论文进行了AIGC检测工具的可靠性测试,他认为检测手段相对科学严谨。

如果检测出的AI创作疑似度超过20%,这样的论文将被《社会科学辑刊》直接退稿。其余低度或中度疑似的情况,目前仍按人为创作处理。但李学成认为:“(疑似度)超过10%就已经很过分了,最好一点都不要有。”

沈锡宾提供的数据显示,近半年来,中华医学会杂志社系列期刊中,AI撰写的内容占比超过12%。

图源:视觉中国

中华医学会杂志社使用的是与技术公司合作研发的AIGC检测系统。收到作者的线上投稿后,系统会自动进行检测筛查,并将AI代写的疑似度数据报告给期刊编辑。当稿件修改并再次上传后,系统会再次进行检测,以便发现明显的AI代写内容。

沈锡宾曾带领团队对副高级以上的编辑与AIGC检测系统的筛查准确率进行了横向对比,结果显示,检测系统的准确率超过80%,不亚于人类编辑。沈锡宾表示,当前系统正在快速迭代,检测水平已超过一般编辑的能力。

不过,中华医学会杂志社并不完全依赖检测工具的数据显示。沈锡宾表示,AIGC检测工具的疑似度数据只是基础参考,提醒期刊编辑关注。编辑会进一步详细查看文章哪些部分由AI撰写,如果是特别需要作者智慧贡献的部分,可能被认定为学术不端。

市场上,反AIGC检测的“猫鼠游戏”也在展开。记者注意到,许多查重网站在推出AIGC检测服务的同时,也上线了智能或人工降低AI生成疑似率的服务。

“AI率检测”

是否能提升原创性?

AI工具的迅速发展,给学术工作者带来了前所未有的焦虑。

论文,尤其是人文学科的论文原创性问题,几乎无人不晓。如今学者们所担忧的,过度依赖AI生成的论文,在20年前就是对“Ctrl+C/Ctrl+V”的过度依赖,而在10年前则是对“降重神器”的高度依赖,性质上并无二致。原创意识是一种珍贵的自觉,甚至是一种自信,它需要建立在对专业神圣性的深刻信任之上。

图源:视觉中国

教育者们还有一个担忧,即AI生成的论文,缺乏人文主义精神和批判性思维,然而其方便快捷的特性却极具吸引力,让学生趋之若鹜。无疑,值得更进一步思考的是,这种致命的吸引力源于何处?当今学术评判标准整体上趋向于高效率、高绩效,行业内人士不断探寻,如何最大程度减少时间投入、如何获得最佳性价比的产出。否则,如何在“非升即走”的压力中生存,如何达到论文和项目的数量目标,如何获得各类“基金”和“人才”申请的资格?

能否找到最高效的办法,其结果似乎是奖励性的,实际上却是惩罚性的。换句话说,找到办法只是一种过关,而找不到则会被淘汰。大学生在高校中的学习,实际上远不止专业知识,其中必定包括对这套“学术算法”的理解与识别。如果这套被习得的“学术算法”,本身就反人文主义,那么这个悖论在年轻一代的思维中便无法得到解决。从这个角度来看,防范AI生成论文或许只是一个更大问题的子命题。

从历史经验来看,技术手段与管理手段必将达到某种平衡。因此,更新更精准的AI检测工具终将出现。需要思考的问题是,上述缺乏原创性、批判性和人文精神的问题,是否会随着工具的升级而得到解决。