共计 3747 个字符,预计需要花费 10 分钟才能阅读完成。

国内“AI文生图第一案”的判决结果引发广泛关注,已正式生效。

该案涉及的关键问题是:通过AIGC(生成式人工智能)生成的图像是否属于作品?其著作权归属何方?判决结果表明,被告在未获授权的情况下使用该图像,并且擅自去除水印的行为,侵犯了原告的信息网络传播权和署名权。

尽管如此,此案依然引起了诸多争议。原告希望,法庭在审理版权问题时,能够传达出对合理合规使用新技术的支持信号。他们认为,此案件仍然值得公众深入讨论。“通过不断的个案,最终形成共识,并上升为法律原则”,原告的律师孙彦表示。

熊琦,华中科技大学法学院教授,中国法学会知识产权法学研究会理事,指出在法律层面上,任何问题的解决都应首先确认权利归属,接着再进行侵权的认定。

他总结了当前AI著作权领域主流发达国家的共识,主要包括两点:第一,现有法律框架无需大幅修改,已经能够涵盖人工智能生成内容的判定;第二,创作行为只能由人类进行,机器无法成为创作主体,因此人工智能不应被视为作者。

案件宣判后仍需“进一步探讨”

案件的原告李昀锴是一名律师,他因兴趣学习AI绘画,并于2022年11月开始在小红书上发布相关作品。随后,他发现有些自媒体未经允许使用他在小红书发布的AI绘画作品,且未注明来源,其中就包括被告百家号“我是云开日出”。由于职业敏感,他认为这次判决可以帮助明确AIGC版权案件的裁判方向。

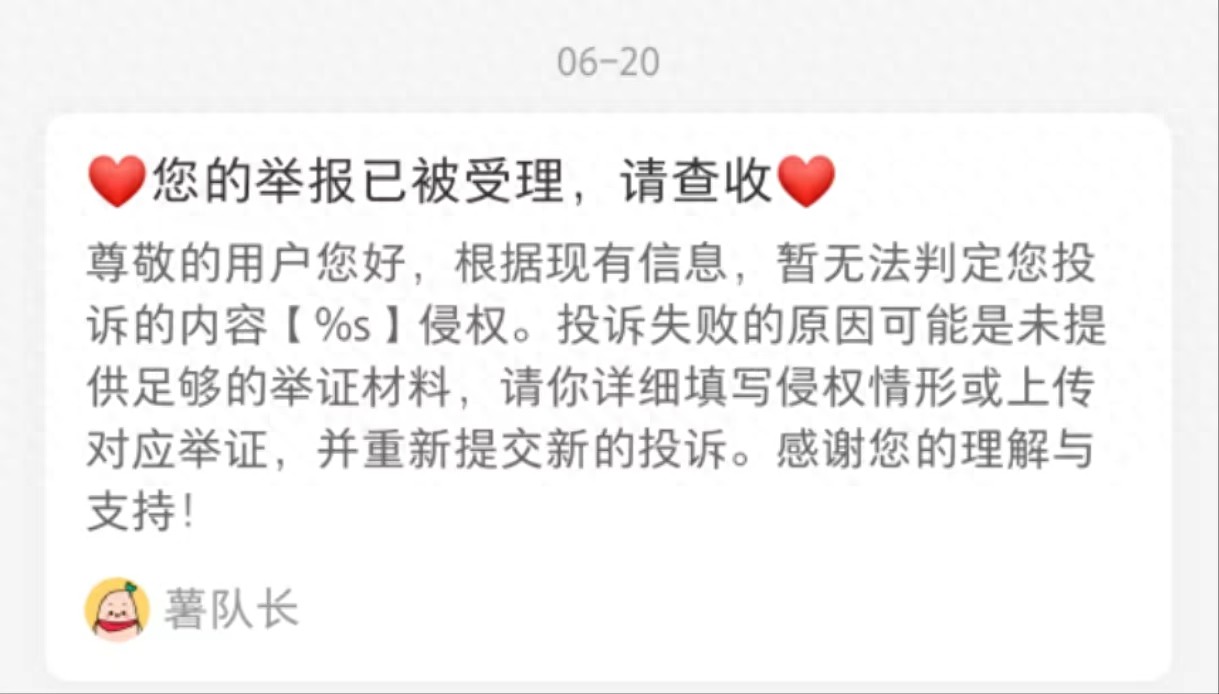

另一位名为李希的用户也遭遇过盗图现象,她在小红书上分享AI绘画作品后,发现自己的创作被抄袭。她曾向平台提交“侵权投诉”和举报“搬运抄袭洗稿”,但小红书回复称,基于现有信息无法判定其投诉成立,投诉失败的原因可能是证据不足。

小红书对李希的投诉作出了无法判定的回复。图/受访者提供

这恰巧证实了李昀锴在3月通过AI绘画社群了解到的情况:许多AI用户担心生成内容的权益能否得到保护。他尝试联系其他经历相似的用户和一些知名创作者,但发现很多人不愿意为自己的权益进行维权。

因此,李昀锴将“我是云开日出”百家号的主办方告上法庭,他认为,“无论法院是否支持诉讼请求,均应给出理由和判断标准,这对AI使用者至关重要。”

他补充道:“我们希望法律能解答:我用AI生成的内容是否算作品,我是否拥有版权?”原告的律师孙彦对此进行了进一步的说明。

该案于8月24日进行了网络公开庭审,并于11月27日宣判,现已生效。

判决书指出,李昀锴使用开源模型Stable Diffusion生成的图像被认定为美术作品,同时他也是著作权人。被告的未经授权使用和去除水印的行为,侵犯了李昀锴的信息网络传播权和署名权,需向其赔偿500元,并在百家号上发布道歉声明。

“AI文生图第一案”所涉图片。图/受访者提供的判决书截图

孙彦认为,法院对AI绘画是否应获得法律保护给出了明确的观点,未来的类似案件可依此分析。但熊琦则认为,判决仅针对个案,不能简单以此结论来定义整体问题,仍需深入探讨。

问题一:AIGC是否应得到版权保护?

判决书在论述涉案图片的“智力成果”和“独创性”时多次提到“提示词”:原告在输入和调整提示词及参数的过程中,表现出了智力投入,体现了其审美选择和个性判断,这符合独创性的要求。

熊琦对此表示,法官认为提示行为构成创作,“然而美国与国内对此的结论并不一致,后者明确指出提示语的生成与修正行为不能视作创作”。

他以美国版权局驳回《太空歌剧院》的版权登记申请为例,指出其提示行为发生了600多次,远高于本案的频率。美国版权局认为提示词过于抽象,且无法根据提示词预测模型生成的最终内容,因此很难将提示词视作具体的表达或创作。

与此相反,李昀锴则认为,“当你输入足够多的提示词时,这本身就是一种表达。”他和李希向贝壳财经记者表示,提示词可以让生成的图像保持固定的“画风”,只需投入时间和精力研究出满意的提示词框架,就能生成风格相似但又有变化的作品,也能实现高效生产。

因此,关于AI生成内容是否应受到版权保护,中国法学会知识产权法学研究会理事、中央民族大学法学院副教授熊文聪提出质疑:“大部分内容缺乏稀缺性。”他认为稀缺性是分析和判断独创性的一个重要角度,而独创性又是法律上认定“作品”的必要条件。

熊文聪进一步指出,“若用著作权法来保护这类AI生成的内容,反而可能增加公众使用和传播的成本。‘保护’在私法中是中性概念,并非越多越好。”他认为,AI技术以低成本生产内容已足够激励创造。

熊琦认为,随着数字化和网络化的发展,稀缺性已经逐渐消失,而AI技术使这一趋势更加明显。“如果不设定权利界限,未来可能会难以区分是AI生成的还是人类创作的,实践中无法同时适用两种标准。”

他补充道:“优质内容总是具备稀缺性,需要得到激励。如果不对其进行保护,大家就失去了研究更优算法、生成更好内容的动力。”然而,他也表示,目前公众对AI生成内容的认可度有限,许多人提起诉讼只是为了发泄不满。

律师马军和马阳明撰文指出,提示词对模型进行二次训练,可能涉及到对模型的二次创作,从而形成新的知识产权。对此,孙彦认为,AI用户并不一定具备训练模型的动机,专业人士使用提示词训练模型的情况则更为接近此种情境。

问题二:AIGC的版权归属问题

判决书从三个方面排除了AI设计者对图像的著作权:AI设计者缺乏创作意愿,其模型训练行为与生成图像之间没有预设关系,同时其许可证表明放弃对输出内容的权利。判决认为,AI设计者的模型训练虽然体现了智力投入,但这种智力投入并未体现在生成的图像上。

熊琦进一步分析,虽然AI设计者的著作权主张并非绝对不可能,从技术上看,训练者提供给AI的训练数据及对训练过程的标注,可能对生成内容有所帮助,但需提供证据支持。“目前并没有相关个案出现,因为这并不是他们的主要收益来源,他们的盈利模式主要依赖于提供AI服务,而非生成内容。”熊琦如是说。

“如果在没有调查的情况下作出判决,无论是不同的使用者,还是同一个使用者在不同的时间,输入完全相同的提示词或设置参数,所生成的内容即便来自同一AI软件或模型,也会存在明显的区别。”熊文聪指出,调查结果的多样性会影响对某张图片是否被创作的判断,以及谁是创作者,这些问题与著作权法中的作者定义密切相关。

长期关注于AI投资的英诺天使基金合伙人王晟表示,若AI模型平台掌握生成内容的版权,未来可能会引发与视觉中国类似的争议。视觉中国曾多次遭到摄影师指控,因其未经授权出售作品。

从版权归属的角度来看,易观的高级分析师陈晨认为,若版权归AI使用者所有,将会增强AI对内容产业整体工业化水平的推动力,这或许会导致大型机构在高资源投入上的竞争优势减弱,进而为中小企业和个人创作者创造机会,促进“内容即服务”的商业模式形成。

问题三:侵权问题对行业的影响如何?

提供AIGC服务的平台通常通过“最终用户服务协议”来明确著作权的归属。熊琦在其文章中提到,这种做法旨在规避生成内容与他人作品之间的实质相似性所带来的著作权风险。

一位游戏行业的从业者透露,市场上曾出现过AI生成图像高度相似的案例,通常在原告提起诉讼后,被告选择撤下作品并通过协商解决,结果往往被淡出公众视野,“这对公司的声誉和艺术家的形象造成了严重的负面影响。”

在熊文聪看来,用户协议中关于放弃权利的条款,并不改变AI生成内容是否受到著作权保护的判断,尽管在AI抓取和挖掘他人受保护作品时,可能在被控侵权时有一定的帮助。根据贝壳财经记者的调查,国内已有平台因AI训练数据侵权问题在法院立案。

本案的主审法官朱阁指出,前端数据训练是否侵权是AI著作权领域的三大关键问题之一。熊文聪表示,目前对此问题的讨论仍在进行中,待达成普遍共识后,才需考虑AI生成内容的版权合规性。

王晟提到,“如果早期在版权问题上限制过严,将对创业公司形成很大压力。”他补充道,“一些创业公司可能会先开展业务再解决相关问题,而大公司则可能会先解决这些问题,再进行业务推进。”

这与AI的训练成本息息相关。一位从事游戏原画的专业人士向贝壳财经记者表示,“像腾讯和网易这样的游戏大厂,可能会储备上千甚至上万张原画用于AI训练,实现定制化,而中小型企业则多半依靠国外模型进行风格训练,虽然不需要那么多图,但效果却显得相对粗糙。”

熊琦认为,在目前阶段,AIGC仍无法完全取代人类创作,它的作用主要是减轻工作量,处理那些技术含量较低的文本。而AIGC的版权价值则取决于生成内容在公众中的认可程度,这也需要技术的不断进步来支持。

“即使AI生成的图片质量再高,行业内人士也能一眼看出,何况这些图片最终还需落实到具体项目。”上述游戏原画从业者表示。他补充道,如今许多从业者会将AI生成的首图视为灵感来源,而不需要从零开始构思画面。

陈晨认为,在AI发展的早期阶段,需要谨慎地平衡内容创新与知识产权保护之间的关系,同时应给予一定的调整空间,以促进行业的健康发展。

新京报贝壳财经见习记者 韦英姿

编辑 徐超

校对 卢茜