共计 1701 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

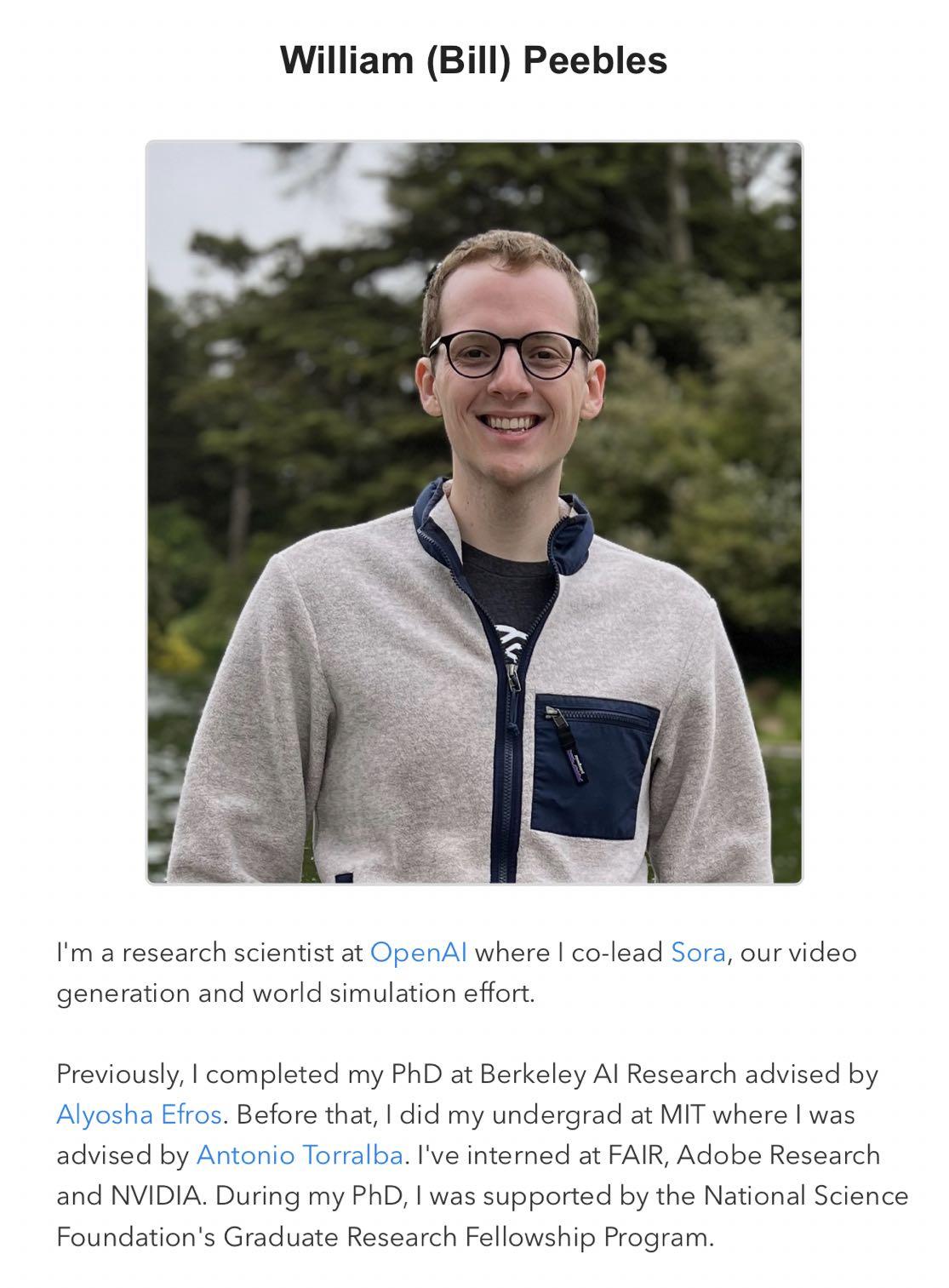

Open AI 的科学家,Sora 项目的联合负责人

William Peebles,于 2023 年在加州大学伯克利分校获得博士学位,导师为 Prof.Alexei Efros。

在博士学习的 3 年 9 个月期间,他仅发表了 2 篇第一作者的论文:

1. The Hessian Penalty: A Weak Prior for Unsupervised Disentanglement

2. GAN-Supervised Dense Visual Alignment

此外,毕业时还提交了 2 篇论文:

3. LEARNING TO LEARN WITH GENERATIVE MODELS OF NEURAL NETWORK CHECKPOINTS

4. Scalable Diffusion Models with Transformers(已被接受,Sora 项目的核心技术之一,将扩散与变换器结合,但扩散模型最早由“德国慕尼黑大学”提出)

另一位联合负责人:

Tim Brooks,同样是 Sora 项目的联合负责人,也是 Prof.Alexei Efros 的学生,2023 年博士毕业,博士期间 3 年零 5 个月发表了 3 篇第一作者论文。

Tim Brooks 是 Sora 项目的联合负责人之一,他也是 UC Berkeley 的 Prof.Alexei Efros 的学生,DALL.E 的作者,刚刚在 2023 年获得博士学位,3 年零 5 个月的博士生涯中有 3 篇一作论文:

1.Hallucinating pose-compatible scenes(2022)

2.Generating long videos of dynamic scenes(2022)

3.Instructpix2pix: Learning to follow image editing instructions(2023)

值得一提的是,他在博士生涯的第三年才开始发表学术文章。

此外,在攻读博士学位之前,他曾在谷歌工作了 2 年,期间发表了两篇相关论文:

1. Learning to synthesize motion blur(2019)

2.Unprocessing images for learned raw denoising(2019)

在中国的学术界,论文发表数量和引用量已明显超过美国(当然大约 70% 的引用来自国内),但老实说,基础创新贡献仍然相对较少。我国许多高校对“优秀博士毕业生”的评估,或在招聘时常常基于“论文数量”这一标准。

——

那么,基于论文数量的考核是否合理?工作的实质性重要性是否应得到更多关注?

希望大家能发表自己的看法,共同探讨如何改善国内的科研环境。

经过一番观察,唯一能切中要害的回答是这个

如何评价 Sora 的两位负责人及其理论作者,在博士阶段 3 年半仅发表 2 或 3 篇论文,而论文实质性的重要性有多高?

这两位的导师是 Alyosha Efros

他的特点有两个:

1. 他不喜欢发表无实质内容的论文,团队也不算庞大。

2. 他在学术界享有很高的声望,这意味着即使发表的论文不多,只要他认可学生并愿意支持,他们的就业问题不成问题。

由于第一个原因,这几位博士生在读博期间发表的论文数量并不多,而第二个原因使得即使只有少量论文,他们仍能进入 FAIR、Google Brain、OpenAI 等顶尖实验室。

然而,大部分博士生并不具备这两个条件,许多导师甚至尚未获得终身教职,如果不发表论文就可能失去职位。即使是那些已获得终身教职的导师,也缺乏如 Alyosha 那样的学术地位,学生们只能靠自己寻找工作,因此,发表论文的压力便随之而来。

因此,不必因为看到这个消息就对整个行业的风气进行一番指责,大多数人根本没有选择的余地。

唯一可能值得关注的,注意我只是说可能,是那些 在学术界地位显赫,学生前景光明,却偏好大量发表无价值论文,导致同行无暇思考,扰乱整个领域风气的导师。