共计 1598 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。

又到了一年一度的毕业季节。

在各大社交媒体上,

关于论文中AI检测结果“预警”的讨论,

引起了广泛关注。

一些网友反映,

在他们的毕业论文中,

经检测系统查验,

常常被指出AI生成内容的比例偏高。

许多大学生分享了他们降低AI检测比例的经历,

有人因为反复修改导致文章生硬,

有人不得不删去精彩段落,

甚至有人开玩笑称,

需要故意将文章写得“笨拙”来避免误判。

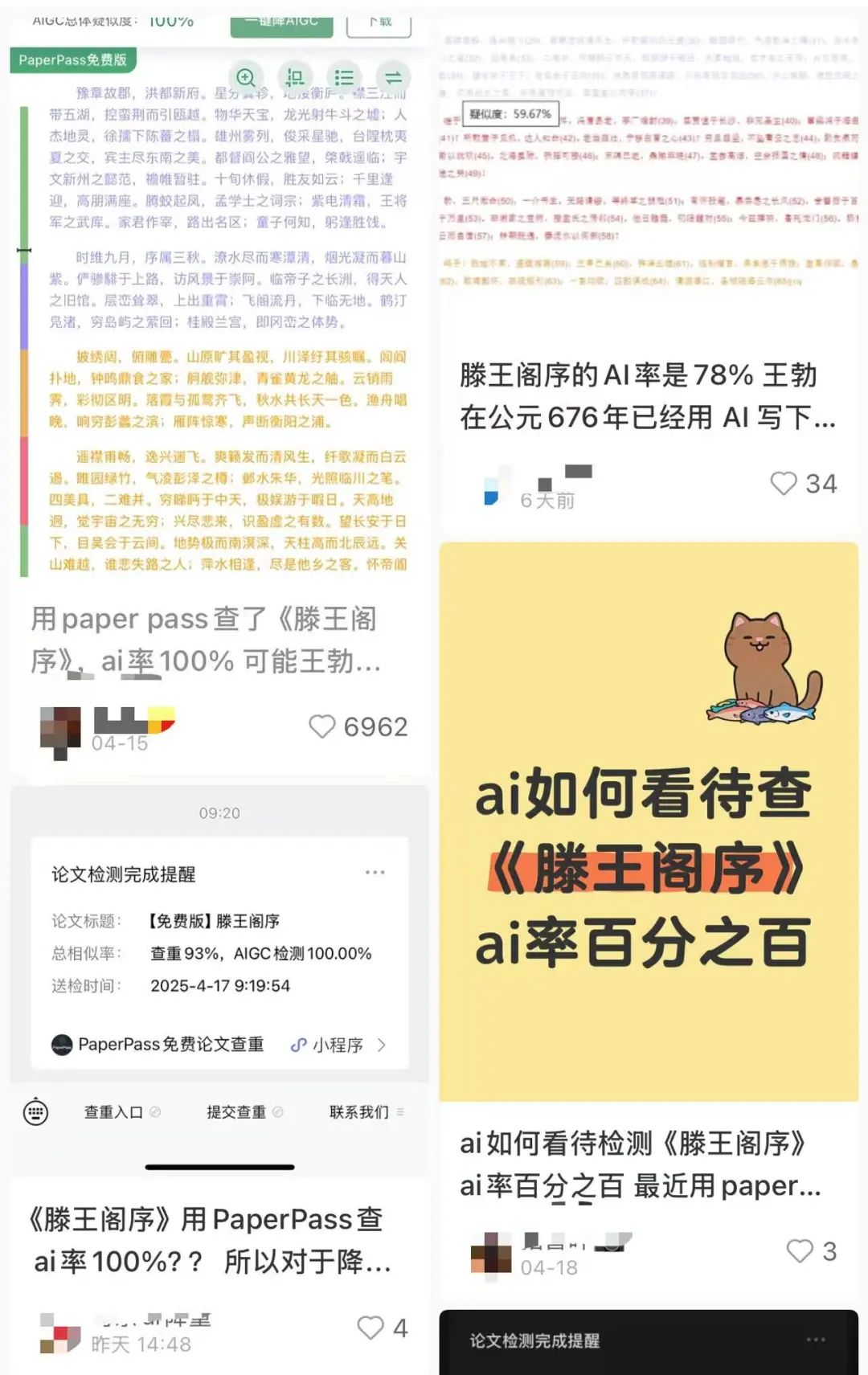

据报道,

朱自清的经典作品《荷塘月色》

和刘慈欣的《流浪地球》片段,

上传至某论文检测系统后,

结果显示,这两篇著作的AI生成内容疑似度分别高达62.88%和52.88%。

面对这样的检测结果,

许多学生对自己的论文感到忧虑,

担心也会被误认为AI内容比例过高,

进而影响毕业。

多所高校开始检测毕业论文的AI生成内容

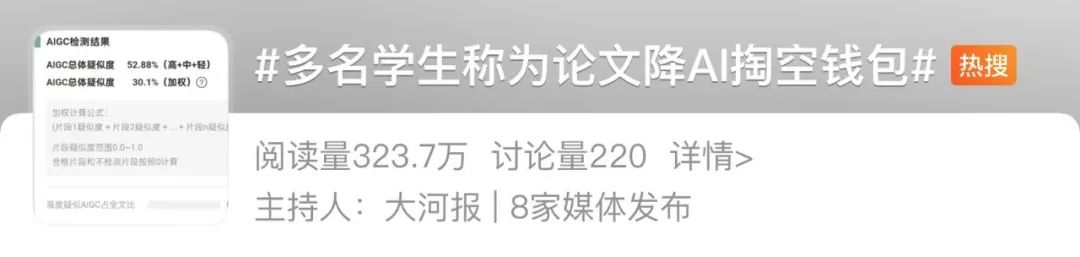

一些学生甚至支付费用寻求“通过”的可能

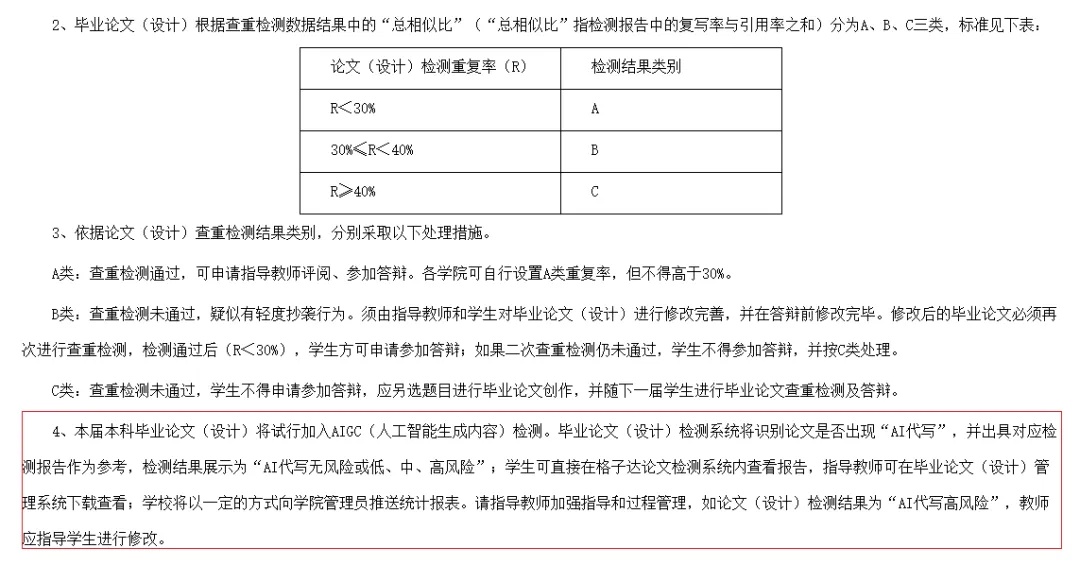

据悉,多所高校已出台规定,旨在对毕业论文中的AI生成内容进行管理。

2024年,湖北大学本科生院发布通知,

在本科生毕业论文审核中,

将试行检测生成式AI使用风险,如发现“AI代写高风险”,教师需指导学生进行相应修改。

天津科技大学教务处也规定,

若本科生论文AI检测结果超过40%,

将对学生发出警告,并要求自查修改;

警告后,学生需认真调整,由学院统一在相关平台进行复检。

在面对AI检测压力之下,

一些学生开始向提供“降低AI率”服务的商家寻求帮助。

这些服务常用的手法包括更换同义词、调整句子结构,

或添加不必要的修饰和口语化的表达方式。

部分商家甚至会先用自动化工具进行初步修改,

再做一些人工调整。

然而,这种“修改”常常导致论文语言生硬,

学术性下降,对降低AI检测率的效果也有限,

有时甚至适得其反。

更糟的是,学生不仅花费了不必要的金钱,

还可能面临诈骗和隐私泄露的风险。

专家警示

AI检测论文可能存在误差

“目前AI检测是学术领域中AI技术的初步应用,其标准和技术仍在不断演进。”中南大学讲师关耳(化名)表示。她指出,各高校的探索也表明,在学术层面,尚未完全建立起通用的指导性标准。

“除了标准不一致让人困扰,AI检测技术本身的准确性也是个值得关注的问题。”关耳认为,“当前的AI检测技术还存在一些不足,检测结果最好仅作为参考,不能完全依赖于此来评价一篇论文的质量。”

据先前的媒体报道,目前国内已有多个团队正在多方位进行AI论文反识别的研究。一些学生和专家提醒,AI工具基于其捕获的大量信息进行智能分析,但这些信息的真实性和准确性可能会存在偏差,进而导致错误结论的产生。

关耳强调,论文的好坏归根结底还是要看学生的思考和原创内容。

她观察到,目前多数高校对于AI生成内容比例超标的处理手法,与对待查重率超标的学术不端问题有明显区别,更多是引导学生进行修改,而非直接将其视为《学位法》中严惩的代写、剽窃行为。“这种审慎的处理方式也表明,大家已经意识到AI检测技术的局限性。”

对此,有媒体评论指出,“你的论文由AI来裁决”使得学生倍感压力,显示出工具的判断超越了人类的判断。引入AIGC检测的根本目的,还是希望引导学生科学、合理地使用AI。如果强制规定要求学生反复修改以降低AI比例,甚至用AI来降低AI,那就显得有些讽刺了。

在专家看来,堵不如疏,增强师生的AI素养至关重要。最近发布的《教育强国建设规划纲要(2024-2035)》特别提到,要建立健全师生的数字素养标准,推动人工智能助力教师队伍建设。近年来,许多高校已将人工智能作为必修课程,持续提升师生的AI素养。

综合央视新闻、大河报、南方日报、网友评论等