共计 3227 个字符,预计需要花费 9 分钟才能阅读完成。

最近,OpenAI 联合哈佛大学和杜克大学发布了一份名为《人们如何使用 ChatGPT》的研究报告,虽然标题看似简单平淡,但实际上却是目前最为详尽的 AI 使用调查之一。研究团队通过分析超过一百万条真实对话,深入剖析了 ChatGPT 用户的日常使用习惯,避免了问卷调查和主观假设的局限。

这份报告的独特之处在于其严谨的数据分析和研究方法:样本覆盖了 2024 年 5 月至 2025 年 6 月期间的消费者版 ChatGPT,讨论数量超过 150 万条。研究者们通过 LLM 自动标注和隐私保护流程处理数据,确保他们在整个过程中未见过任何用户的原始信息,依然能够梳理出全球 AI 对话使用的真实情况。

图片

报告显示,截至 2025 年 7 月,ChatGPT 的周活跃用户已突破 7 亿,约占全球成年人口的十分之一,周对话量达到惊人的 180 亿条。 这一数字无疑使其成为目前最大规模的 AI 应用,并在很大程度上反映了 AI 应用的发展趋势。

这也引出了一个值得深思的问题:如此多的人在生活和工作中使用 AI,他们究竟在做什么呢?答案或许会颠覆大家的普遍看法。

从「自动打字机」到「决策助手」,ChatGPT 用户的五个关键点

许多媒体在报道这份研究时,常常用一句话来总结:非工作用途的比例上升至七成以上,以此来强调 ChatGPT 的普及趋势。但如果仅仅停留在这个结论上,其实显得有些单薄, 因为这篇论文的真正意义在于揭示 AI 对话使用正在形成的规律,以及与人们想象之间的差距。

第一个被颠覆的刻板印象是,用户更倾向于利用 AI 进行内容加工,而非从头开始创作。

研究发现,编程相关的对话仅占 4.2%,而写作类任务在职场对话中占比达到了 40%。这显然是因为更多的 AI 编程活动主要发生在 IDE 或代码编辑器等实际工作场景中,但同时也强调了写作类任务的重要性。

更为重要的是,这些写作任务的三分之二并非是「从零生成」,而是「加工」——如改写、润色、翻译或逻辑优化。换句话说,用户更多地将 ChatGPT 视作一个「内容优化工具」,而非单纯的「自动写手」。这种「改写型」的使用场景,恰好解决了写作中的痛点。

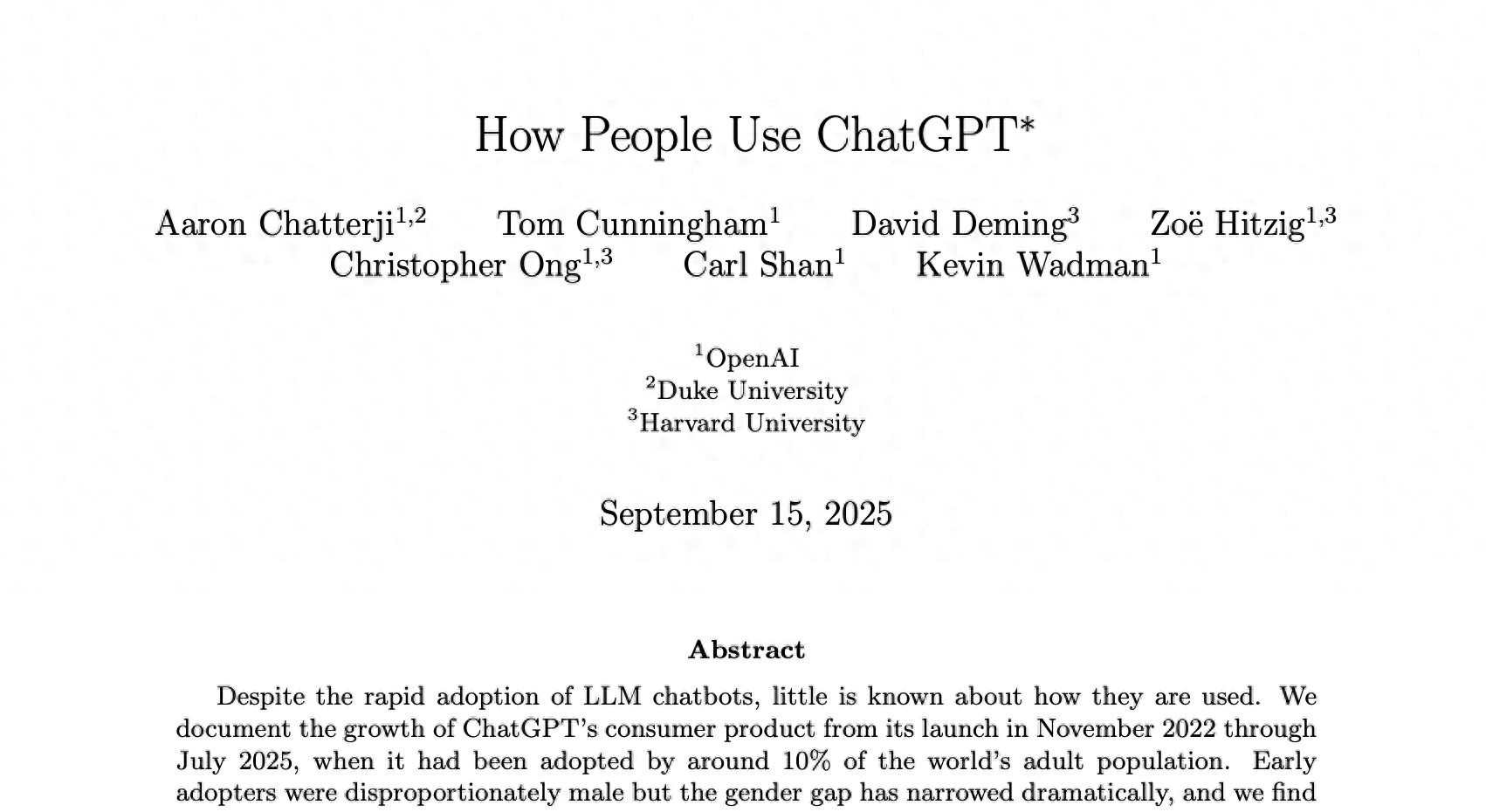

第二个亮点在于用户意图的分布。

图片

论文将用户动机分为三类:询问(Asking)、执行(Doing)和表达(Expressing)。总体来看,「询问」占比最高(51.6%),其次是「执行」(超过三成),而「表达」占比最少(仅一成)。然而在职场环境中,情况发生了逆转:执行的比例增至 56%,其中写作是最主要的执行形式。

这表明,在生活中,人们更倾向于将 AI 视作一个「知识库和顾问」;而在工作中,它则更像是一个「生产力的外包工具」。 这种功能划分实际上触及了产品设计的核心——AI 应用应同时承担「决策支持」和「直接产出」的功能,而不是单一的角色。

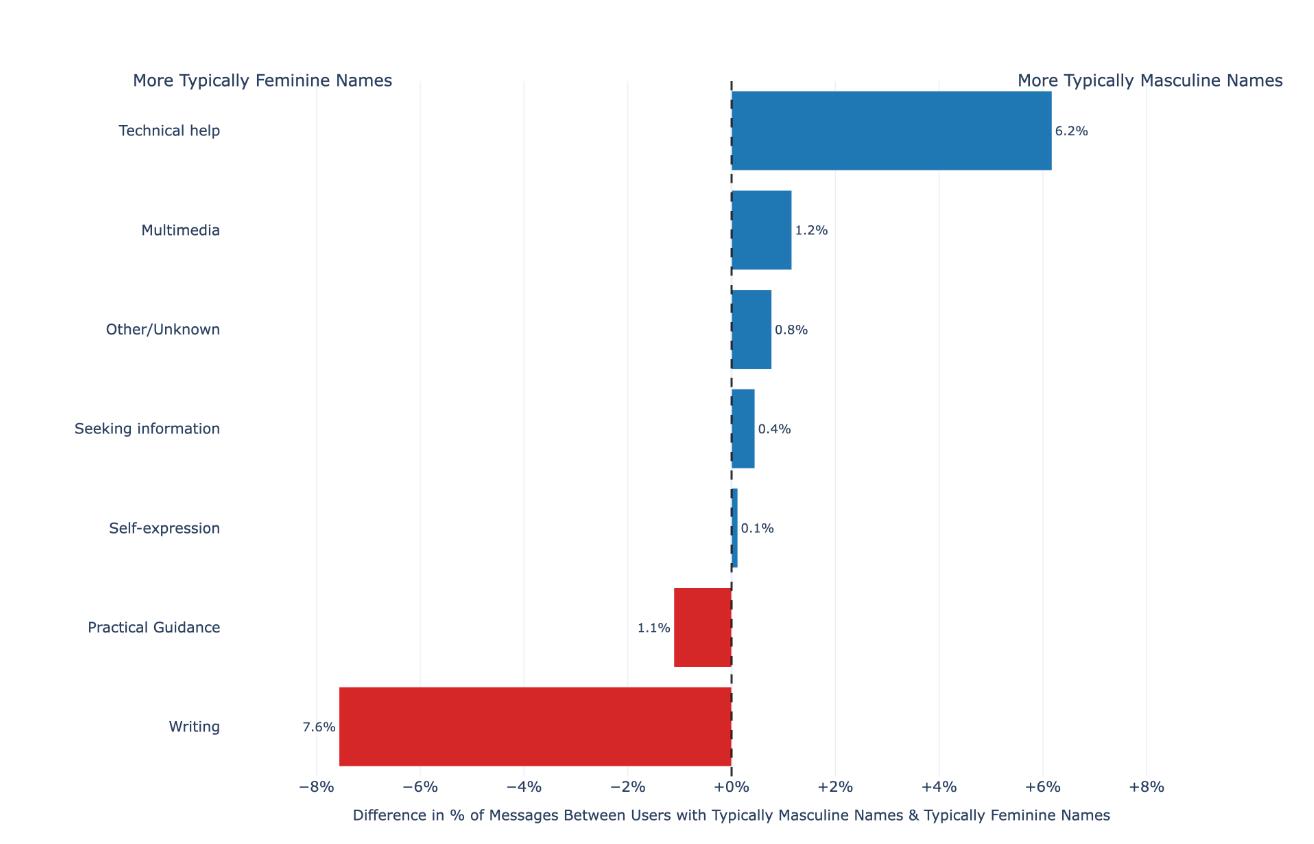

第三个值得关注的细节是用户群体的变化。

研究指出,尽管 ChatGPT 初期的用户主要是男性(约占 80%),但到 2025 年中期,女性用户(52%)的比例已经与男性持平,甚至略有上升,并且在使用需求上表现出明显差异。

图片

不出所料,年轻人对于 AI 的接受度更高,26 岁以下的用户贡献了近一半的对话内容。但令人惊讶的是,ChatGPT 用户快速增长的地区却主要集中在中低收入国家。这意味着 ChatGPT 的用户特征正逐渐接近全球人口的平均水平。对于 AI 产品而言,这不仅涉及用户规模问题,更是对功能与交互设计的挑战。

第四个亮点是其与工作活动的对应:充当「决策辅助工具」。

研究团队将对话内容映射到美国劳工部的工作活动分类中,发现 ChatGPT 最常被用于「决策与问题解决」、「信息记录」和「创造性思维」。这在一定程度上打破了「AI 会取代人类工作的焦虑」:它更像是为人类的思维增添了一个「决策增强模块」,帮助用户更快速、全面地分析问题。

取代人的问题并不是核心,增强人类的决策能力和创造性实现,才是更为真实的情境。

图片

最后一个值得注意的趋势是用户满意度。

研究采用自动化方法标注「良好互动」与「差劲互动」,结果显示「良好互动」的增长速度远快于「差劲互动」,到 2025 年中期,正向互动的比例是负向互动的四倍。这表明,模型的进步不仅停留在实验室的基准测试中,同时也被用户在实际对话中直接感受到。

这些细节结合在一起,描绘出一个清晰的图景:AI 正在逐渐成为全球用户的「写作助手」、「生活顾问」和「决策支持工具」。它并不是取代人类,而是帮助人们更顺畅、更有把握地处理已有的内容、想法与决策。这或许正是这份研究的真正意义。

用户报告背后,蕴含 AI 产品设计的真正挑战

关于 ChatGPT 的这份报告,表面上是在描绘用户的使用习惯:非工作场景的使用增长更迅速,写作是职场的核心用途,而年轻用户和新兴市场正加速渗透。但更值得关注的不是这些数字本身,而是它们所反映出的一个重要问题—— 开发者和厂商应如何重新思考 AI 应用的形态。

报告清晰地指出,大部分与写作相关的任务并非要求 AI 从零开始,而是在对现有文本进行加工与优化。这与众多开发者和研究者的使用习惯相辅相成:他们并不期待 AI 给出终极答案,而是希望它能帮助自己节省修改、润色和修补的低效环节。

开发者问答社区 Stack Overflow 的调查也表明,大多数开发者使用 AI 的方式并不是进行复杂的系统开发,而是生成代码片段、解释错误和撰写文档。

对于产品而言,这意味着入口设计需要更贴合实际需求 。与其在界面中央设置一个「空白输入框」,不如优先提供粘贴、注释、对比等功能,让 AI 真正成为一个「增强工具」,补充碎片化的需求,而非全面取代专业软件。

图片

一个直接的例子可能就是 Google 的 Nano Banana(Gemini 2.5 Flash 图像模型)。许多设计师已经向如 Adobe 等专业设计软件厂商提出建议,实际上 Adobe、Figma 也迅速宣布将 Nano Banana 集成到 Photoshop 等软件中。

当然,不同用户对 AI 的期望截然不同:新手用户需要结构化模板、语气选择和逐步指导,而熟练用户则期望快捷命令、自定义工具链,甚至深度集成的 API。简而言之,随着用户特征的多样化, 如果应用不能分层提供体验,可能会陷入过于复杂或过于简单的两难局面。

从更广泛的层面来看,很多企业反复强调的「流程嵌入」也是 AI 大规模应用的关键之一。ChatGPT 的报告同样指出,高频使用的 AI 并不等于高信任。用户愿意依赖 AI 的前提是结果可验证、可追溯,并能够融入已有的组织合规体系。这要求 AI 应用在最初就考虑好数据来源标注、版本对比、结果审计等机制,而不是事后补救。

更重要的是,不要止步于技术炫技。 现今的 AI 应用已从「技术秀」转向「实用性提升」的阶段。对于开发者和厂商而言,当前的关键在于如何在真实场景中让用户更快、更安全、更广泛地使用 AI,而非单纯展示模型的复杂性。真正的竞争点已从模型本身转向了用户体验、信任与普及。

总结

通过 OpenAI 的研究,我们可以初步了解 ChatGPT 的真实使用情况:人们利用 AI 进行写作、获取信息和做决策。而在这些应用背后,指向的并非仅仅是数字,还有一个更本质的问题——AI 产品究竟应当呈现何种形态。

正如报告所揭示的,至少在现阶段,用户更倾向于将 AI 视为一种「增强工具」而非「替代品」,他们希望获得降低摩擦的体验,而非炫技式的展示。如果应用无法在入口、交互、信任和普惠性上不断改进,就难以真正融入用户的日常生活。 对于所有人来说,AI 已经从一场技术竞赛转变为一场设计与体验的考验。

更值得思考的是,随着全球数亿人每天与 AI 进行互动,我们正在见证一种新的「人机交互」逐渐成为日常。这将会如何改变我们的生活?这是摆在所有人面前的一个开放性问题。AI 的未来走向,或许并不完全取决于技术本身,而在于人们愿意如何使用它。

本文来自“雷科技”,36 氪经授权发布。