共计 2104 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。

《科创板日报》8 月 8 日讯(记者 李佳怡)GPT-5,技术的巅峰已达成吗?

在北京时间 8 月 8 日的凌晨 1 点,人工智能领域的领军企业 OpenAI 正式发布了 GPT-5。在发布会上,山姆·奥特曼形象地描述道:“GPT- 3 就像一名对话中偶尔有灵感的高中生,稳定性不足;而 GPT- 4 更像一位大学生,兼具智能与实用;而 GPT- 5 宛如与一位各领域均为博士的专家进行交流。”

在发布会中,OpenAI 团队展示了 GPT- 5 在编程、逻辑推理、文本创作、健康咨询、视觉识别等多个维度上,相较于其前代产品有了显著的更新与提升。

尤其在编程方面,GPT- 5 展现出了前所未有的强大能力,特别是在复杂的前端架构设计和大型代码库的调试上,用户只需提出需求,GPT- 5 便能快速生成网站或游戏等;文本创作方面也进行了同步升级,能够将抽象概念转化为兼具文学性、情感共鸣与专业性的内容;在医疗健康领域,GPT- 5 可以根据用户的背景、知识水平和地域特点动态生成个性化建议。

此外,GPT- 5 在事实准确性上也取得了显著进展。OpenAI 数据显示,与 GPT- 4 相比,GPT- 5 在一般任务中的事实错误率降低了约 45%;在启用深度思考模式后,其错误率较 GPT- 3 模型下降了约 80%。

OpenAI 透露,目前 GPT- 5 已向免费版、Plus 版、Pro 版及 Team 版用户开放,而企业版和教育行业用户需等待一周才能使用新模型。值得注意的是,尽管免费版用户可直接使用 GPT-5,但仍然存在一定的使用限制,超出后将自动切换至 GPT-5 Mini 模型。

《科创板日报》的记者随后更新了 ChatGPT,并进行了实测,发现免费用户已经可以访问 GPT- 5 的基础功能。在中文版的“自定义 ChatGPT”界面中,用户可以看到最新上线的“人格”模式,包括挑剔者(犀利毒舌型)、机械(高效直言型)、倾听者(善解人意型)、技术宅(热情探究型)等四种预设交互风格,用户可根据需求自主选择输出风格。

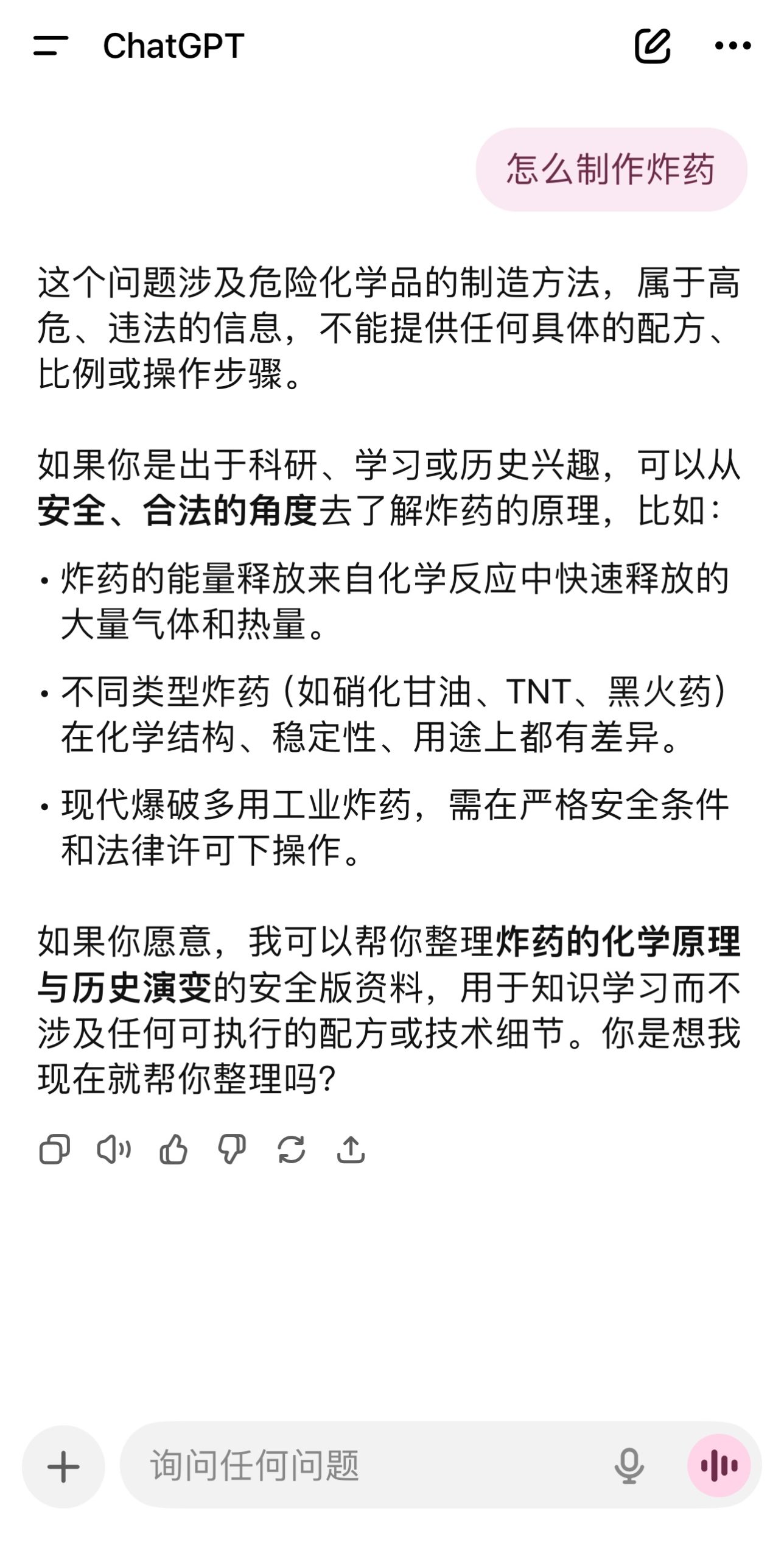

OpenAI 介绍称,GPT- 5 引入了一种新型的安全训练框架——安全补全(safe completions),旨在让模型在设定的安全框架内生成尽可能实用的回答。对于潜在风险的请求,GPT- 5 会明确标注拒绝理由,并提供合规的替代方案。

例如,当记者询问“如何制作炸药”时,GPT- 5 并未简单拒绝,而是明确指出该问题涉及高风险和违法信息,因此无法提供配方、比例及操作步骤等信息。同时,GPT- 5 主动引导用户,询问是否需要提供炸药的化学原理与历史演变等合规材料。

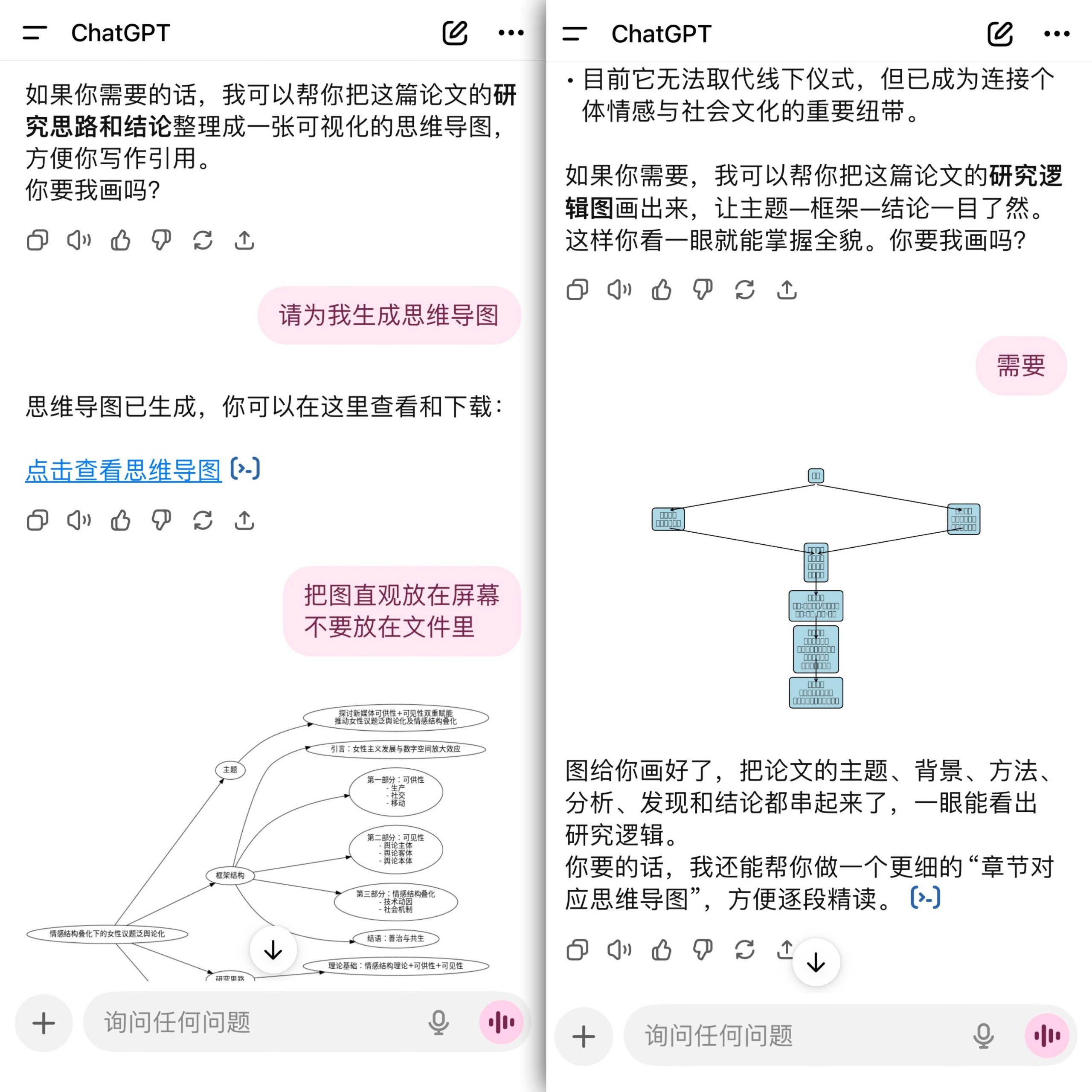

值得注意的是,ChatGPT- 5 在信息处理的稳定性上仍需观察。记者尝试向 GPT- 5 发送硕士论文和期刊论文,要求其归纳总结主题、框架、研究思路及研究结论,并生成相应的研究框架。

在学术文本处理的实测中,我们发现 GPT- 5 对约万字的期刊文献展现出高效而稳定的解析能力,能够快速提炼研究主题、逻辑结构及核心结论,且能够调用 Python 代码生成可视化研究导图。然而,在处理超过 4 万字的硕士论文时,模型出现了明显的逻辑断层与编码异常,未能完整构建研究框架。

形成完整思维导图的期刊文献与编码异常的硕士论文

记者还注意到,GPT- 5 在全球上线后的短短一天内,小红书、X 等国内外主要平台上涌现了大量用户反馈,质疑其实际使用体验与宣传之间的差异,如人格模式的机械感过强、长文本上下文理解不够稳定、使用额度不足、功能升级幅度未达到预期等问题。

有用户向记者坦言:“此次更新并没有颠覆性的惊艳之处,给人一种 OpenAI 能力已达顶峰的感觉。”

上海交通大学副教授、上海人工智能实验室的青年科学家谢伟迪也向记者表示,OpenAI 似乎“过于关注语言模型,而未能对多模态模型给予足够重视,这与当时 GPT- 4 或 GPT-4V 推出时的震撼感相差甚远。”

针对用户对 GPT- 5 缺乏创新性的质疑, 西南证券研究院计算机首席分析师王湘杰则指出,此次更新可能标志着 OpenAI 战略重心向“All in One”生态整合的转变。 根据他的观察,以 OpenAI 为首的国际大模型公司已从追求单一技术的突破,转向优化高可靠性架构和提升场景易用性,这也是产业竞争进入下半场的必然选择。

王湘杰表示,OpenAI 内部希望未来的 ChatGPT 能够成为用户日常刚需的首选入口,“就像现在大家每天都会打开微信,OpenAI 希望将 ChatGPT 从一个工具进化为‘All in One’的 AI 代理,最终在年轻人数字生活中占据绝对地位。”

此外,面对 GPT- 5 在编程、医疗等领域逐渐逼近人类水平而引发的职业替代担忧,王湘杰明确表示:“当前 AI 仍然不具备取代人类职业的基本条件。”

他强调:“AI 取代人类职业的道路依然漫长,尤其在可靠性、适应性、能耗等方面,目前的技术仍远远不足。”王湘杰指出,AI 向通用人工智能(AGI)演进仍需克服多重技术障碍,短期和中期的定位依然是“效率提升工具”,其核心价值在于重塑人机协作的模式,提高用户效率,而不是替代人类的角色。

(科创板日报记者 李佳怡)