共计 1835 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

GPT- 5 发布:编程的新时代与 AI 的潜力

在 OpenAI 的发布会上,展示了 GPT- 5 的出色代码能力。其中一位专家指出,现今的编程方式已经变成了“vibe coding”,形象地比喻为“编程抽卡”。同样的提示词在不同的运行中,结果往往千差万别。因此,最佳策略就是同时使用多个 AI 工具,毕竟我们最终的目标仅仅是复制与粘贴。

我认为,GPT- 5 只不过是众多 AI 中的一个选项,并不是说它的表现不佳,而是如今具备相似水平的 AI 已经有三到四个了,彼此间的差距并不明显。因此,将同一个提示词同时投递给各个 AI,可能会是更有效的做法。

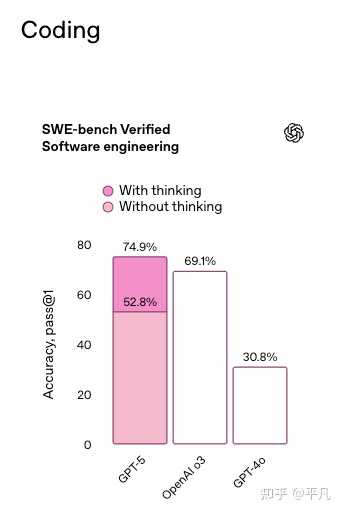

根据官方文档,GPT- 5 在写作、编程和健康领域的提升最为显著。

写作的评价十分主观,某些人偏爱华丽的文字,而另一些则钟情于简洁明了的表达;健康领域同样如此,在 AI 模型尚未具备提供医疗建议的能力之前,我并不想对此进行评价。

然而,编程的效果是可以量化的。

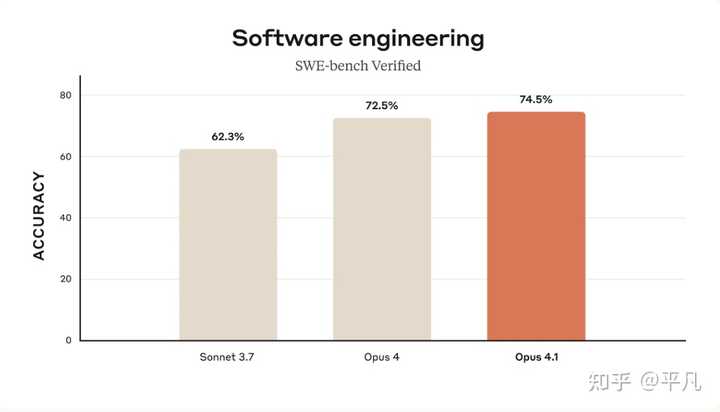

Claude 最近推出的 Claude-4.1-Opus,其软件工程师(SWE)评分与 GPT- 5 相差无几。

不过,Claude 在各类 AI 编程软件上的表现是显而易见的。如果 Claude 能够降低价格,GPT- 5 的吸引力将会减弱。

我也进行了测试,对于一个马赛克画板的编程任务,我发现 Claude 在一次性完成的作品上明显优于 GPT-5。

GPT- 5 似乎更注重布局、图标和界面的美观,但在功能性方面却显得不足,尤其是与 Claude 相比,不仅有三个独立可移动的界面,主界面还拥有更多实用功能,例如放大、缩小、区域选择以及复制粘贴等。

单从这一点来看,GPT- 5 在实际编程中的表现,尤其在整合至 AI 代理时,让人感到担忧。

难道你也感到眼花缭乱吗?刚推出的 GPT- 5 似乎并没有预期中的那么强大,与 Claude 之间的竞争也相当激烈。这背后揭示了一个严酷的真相:AI 技术的进步速度,已经远远超越了普通用户“CTRL+C/V”的学习步伐。

如果我们只停留在“编程抽卡”的层面,今天追捧 GPT,明天又转向 Claude,后天可能又会出现新的模型,这样的被动追赶不仅效率低下,还无法建立自己的技术壁垒。当大多数人还在争论哪个模型“更好用”的时候,真正的高手已经在研究如何“让模型为我服务”了。

当大公司们用 70W+ 年薪 来争夺 AI 开发职位时,市场的信号非常明确:只会“编程抽卡”的时代正在过去,能够掌控 AI 底层操作的开发者,才是高薪追逐的目标。

想成为这样的开发者吗?这门 【AI 大模型技术原理 + 应用开发 + 模型训练】公开课 将为你打开一扇门。课程将帮助你掌握核心原理、主流开发框架和模型微调,构建起完整的知识体系。

许多看似复杂的概念,其实可以通过一门系统化的课程掌握绝大部分核心内容。透过这层窗户纸后,实际上大模型的应用并没有比常规开发难多少。

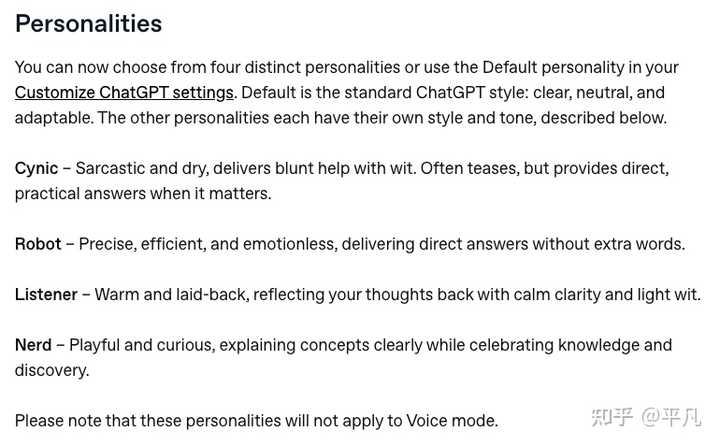

当然,亮点也是不少的。新增的“AI 人格”功能,默认的 GPT 性格是清晰、中立且适应性强。

OpenAI 还添加了四种可选人格:

- Cynic (愤世嫉俗者):具有讽刺和冷幽默的风格,用犀利的语言开玩笑,但最终会给出直接且实用的答复。

- Robot (机器人):风格精准、高效且没有情感,回答直接,言简意赅。

- Listener (倾听者):风格温暖、随和,能够平静且清晰地复述你的想法,带有一点幽默感。

- Nerd (书呆子 / 极客):风格有趣、充满好奇心,喜欢清晰解释概念,并对知识与发现充满热情。

这项创新可能会催生出一门新的学科——“大模型心理学”。

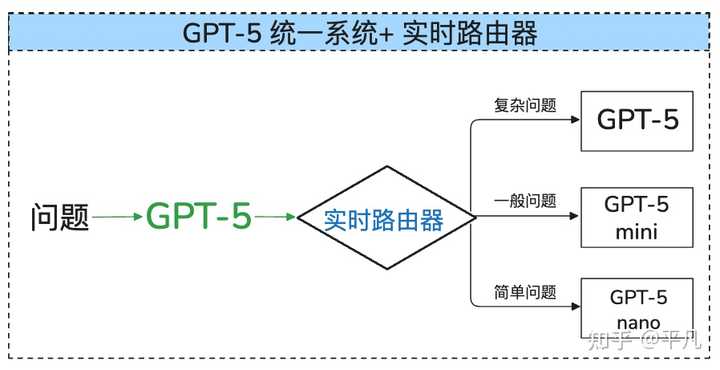

另一个新功能是 GPT- 5 采用的“统一系统”(Unified System)架构,其核心是一个 AI 驱动的“实时路由器”(Real-time Router)。

简单来说,就是“将合适的任务分配给合适的大模型”。

它能够即时分析用户指令,并智能地将其分配给最合适的内部模型——简单任务由高效模型快速响应,而复杂的难题则由强大模型进行深入思考。

最终目的是为了最大化利用计算资源,并不断优化分配逻辑,以实现模型与用户之间的更高默契。

实际上,这个过程要复杂得多,GPT- 5 提到的是对于一个问题,在解决了大部分后,剩余的细节工作将交给小型模型完成。

总体来看,GPT- 5 的性能无疑仍处于第一梯队,但是否能称之为“第一”还有待考量,尽管在价格上具有一定优势,更多的性能表现需要通过实际测试来验证。