共计 5383 个字符,预计需要花费 14 分钟才能阅读完成。

一年前,当我撰写《英伟达,股价要泄了吗》时,尽管论据不够充分、表达不够流畅,但我所要传达的核心观点是明确的:这只是短期调整,英伟达的股价还有很大的上涨潜力。

如今,英伟达的股价走势似乎又回到了那种近乎相同的状态。

在当前的时刻,我们是否依然能够坚信“这是短暂回调,英伟达还有很大的上行空间”呢?

如果我们开始动摇,那又是什么因素让我们不再坚定呢?

一、潜在的风险因素

市场情绪的波动,任何股票都无法幸免。

就在英伟达股价达到顶峰的前一天,华尔街的一位知名投资者表示,英伟达的股价还有 50% 的增幅空间。Rosenblatt Securities 的分析师 Hans Mosesmann 也将英伟达的目标价从 140 美元上调至 200 美元,依然预示着 50% 的上涨潜力。

即使不深入研究那些冗长的报告,我们也知道,英伟达的短期业绩依旧受到大型企业 资本支出计划 和主权算力 配置的影响。

黄仁勋近期积极推广的“主权 AI”,是指一个国家利用其基础设施、数据和劳动力来构建人工智能的能力。英伟达的“主权 AI”客户分布于新加坡、日本、法国、意大利和印度等国。英伟达在 5 月透露,预计“主权 AI”业务将为公司带来近 100 亿美元的收入(占去年总收入的六分之一),而去年这一数字为零。

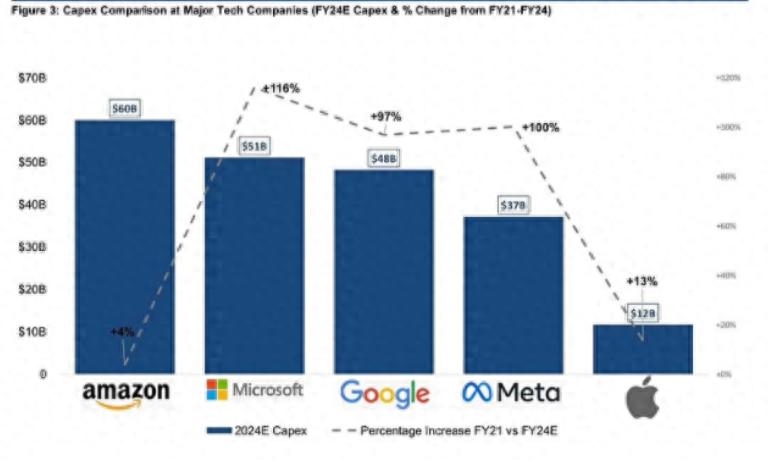

再看看这些科技巨头的资本支出情况:

微软 2024 年第一季度的资本支出为 140 亿美元,同比去年增长了 79.4%。微软预计,2024 财年的资本支出将比 2023 财年增加 80.8%-89.6%。

谷歌的年度资本支出也预计将维持在第一季度的 120 亿美元左右。

Meta 将今年的资本开支调整为 350-400 亿美元,尽管第一季度同比减少了 5%。

而在需要大量云基础设施建设的科技巨头中,亚马逊仍在继续发力。尽管亚马逊在季度业绩发布后没有详细披露数据,市场预期约为 600 亿美元,增长幅度为 4%。

这些巨头的资本支出都同比去年翻倍了吗?

这四家公司大约占英伟达总销售额的 50% 以上。英伟达的总收入从 2022 年的 270 亿美元提升至 2023 年的 600 亿美元,翻了一番。大家认为,从 2023 年的 600 亿美元到 2024 年再翻倍的可能性有多大呢?

资本支出也存在周期性。如果今年的支出依然能够翻倍,明年又会如何呢?

虽然英伟达在软件、医疗、机器人和智能驾驶等应用领域的渗透率逐渐提升,但那些美好的愿景仍需更长的时间来验证。

那么,问题来了:自 2022 年 11 月底 OpenAI 推出 ChatGPT 以来,英伟达的股价已经上涨了约 700%。

那些已经获利 7 倍的投资者,是否应该认真考虑接下来这 50% 的上涨空间是否值得继续坚持?

二、不要提思科给英伟达!

我们都听说过这样一句话:算力是新时代的“石油”。

人类经历了从“石器时代”到“青铜时代”,再到“铁器时代”,而我们的后代或许会进入“硅时代”。

通过数字形式,部分人的生命可能会被延续,直到他们变成“硅时代的人”。至少,黄仁勋和马斯克似乎对此抱有这种期待。

掌握石器制作、青铜和铁器生产技术的人,曾是历史上的财富和经济的王者,黄仁勋亦是如此。因此,作为 AI 基础设施的垄断生产者,他注定将坐上“冰封王座”。

(黄仁勋:算力即权力

英伟达的市值增长速度令人瞩目。

英伟达的崛起总让人联想到互联网时代的巨头思科——从 1990 年首次公开募股到 2000 年,思科的股价增长超过 1000 倍,一度成为全球最有价值的公司。

分析师们也开始将英伟达与思科进行比较。

6 月 23 日,BTIG 策略师 Jonathan Krinsky 在报告中警告称,英伟达的表现超越了 90 年代末科技泡沫时期的任何美国公司,其股价已经高出 200 天移动平均线约 100%。自 1990 年以来,没有哪家美国公司能在成为市值最大公司的同时,其股价高于 200 天移动平均线的幅度超过 80%。最接近的一次是 2000 年 3 月的思科,当时思科的股价高出 200 天移动平均线 80%,这标志着其股价的历史最高点。

在过去五年中,英伟达的股价累计上涨了 4280%,与思科在其市值达到顶峰前五年的 4460% 的增幅相当。

这算是历史的巧合吗?

如今,作为 AI 时代的算力霸主,英伟达是否会重蹈互联网时代思科的覆辙?

许多人认为,英伟达之所以能独占鳌头,是因为其硬件质量出众。

其实真相并非如此。

NPU 的结构比 CPU 更为简单。它是一种专用芯片,不可编程,指令集也极为简化。与通用芯片 CPU 相比,其控制器简化,主要由计算单元和缓存组成,以实现大吞吐量的并行计算。而进行的计算主要是矩阵运算,仅需乘法和加法两种运算。

从设计角度来看,能够设计 CPU 的团队转而设计 NPU 实际上是一种降维打击。尽管英伟达的高端 NPU 在技术上确实领先,但这种领先的关键并不在于设计,而在于制程工艺的优势。

因此,在人工智能领域中,英伟达的 GPU 并非唯一且最佳的选择。例如,在特定情况下,谷歌的 TPU 可能表现得更优。

然而,真正让人感到绝望的并不是英伟达 NPU 的优越性,而是 CUDA 的“统治力”令人恐惧。

换句话说,英伟达已经构建了一个完整的生态系统,让竞争对手感到无能为力——如今市场上的并行计算几乎都基于英伟达的 CUDA,理论上竞争对手还有 AMD 的 ROCM,但很少有人实际使用,且不少工程师对 ROCM 的使用体验表示不满。

至于 CUDA 为何能形成如此显著的优势?早期 NVIDIA 对 CUDA 的推广非常投入,投入了巨额资金用于研发和市场推广。大家可以从下面的讨论截图中直观感受到:

——这与微信在华人社交网络的发展过程非常相似。如今,微信已经成为一统天下的社交工具。即使有竞争者推出新的社交应用,但由于你的朋友、家人及同事都在微信上,你迁移的可能性又有多大呢?

CUDA 真的可以被复制吗?竞争对手能否简单地翻译一下 CUDA 的源码?答案是不能。

CUDA 的一些高性能库,如 cublas、cudnn、cufft 等,都是不开源的;而开源的 cutlass 等,性能也不尽如人意。显然,黄仁勋并不是在做慈善,他的目标是为了未来的利益最大化。

从这个角度看,大家就能理解为什么英伟达会采取措施封杀不允许其他芯片模拟运行 CUDA。

英伟达依靠将硬件与 CUDA 深度绑定,获取了上下游的超额利润。

要想撼动英伟达的地位,必须出现以下两种情况:

第一,早已意识到问题的下游客户联合起来,搭建起能够越过英伟达“护城河”的桥梁。科技巨头们尽管对英伟达感到不满,但单独开展生态建设难度极大,除非真的出现实力强大的开源联盟(这一进程已在开始),就像安卓对抗 iOS 一样。我们可以在一年后回顾 CUDA 的护城河是否仍然存在。

第二,一个新的科技树崛起,能够将 AI 的风潮盖过。短期内这种可能性有多大呢?

综上所述,从英伟达的战略布局来看,短期内它并不会陷入思科的境地,未来依旧会在这一领域保持霸主地位。

但这并不意味着黄仁勋可以高枕无忧。

三、风能载猪也能灭猪

英伟达的崛起在很大程度上依赖外部的力量。

英伟达的 CUDA 生态系统是其护城河,但其硬件领先的根本原因并不是设计,而是制程工艺的优势。换句话说,更深一层的护城河在于台积电的芯片制造,最底层的护城河则是 ASML 的 EUV 光刻机。

然而,尽管去年以来,台积电和 ASML 也获得了增长,但他们的涨幅却远不及英伟达。这是因为英伟达正好是 AI 风口上的那只猪。

那么,AI 风口为何如此猛烈?

在这里引用“五道口宏观”的部分论述,简要回答这个问题:

近年来,无论是国内还是海外,市场对科技突破的渴望达到了狂热的程度。从元宇宙、常温超导到人工智能 ChatGPT,部分概念实际上只需具备基础的科技或物理学知识就能轻易证伪(或者说以目前的基础理论和硬件设备难以实现),但为何金融巨头和科技大咖们仍然趋之若鹜?本质上是因为我们正接近这一轮计算机和互联网创新周期的末尾,急需开启新的创新周期,同时也面临着长期债务周期危机的爆发。

本轮计算机和互联网创新周期曾由美国和中国共同推动,随着 2020-2022 年疫情带来的最后一波互联网高潮,这一轮创新周期已接近尾声。而新一轮的人工智能浪潮能否开启新一轮的创新周期仍然是最大的变数。与 2000 年的科网泡沫相比,存在一些相似之处也有不同之处:

相似之处在于当前资本市场的狂热程度,今年一级市场 AIGC 企业融资已超过 1500 亿元,而 2022 年仅为 200-300 亿元;二级市场则更为明显,华尔街相关个股纷纷创下新高,道指也创下历史新高,相关估值指标接近 2000 年的高位水平。

不同之处在于,上一次科网泡沫完全是讲故事,而如今的 ChatGPT 确实有落地的方向。未来美股的表现将继续与 ChatGPT 息息相关,2024 年 ChatGPT5 的表现可能会决定美股是否会出现大幅回撤,这或将进一步影响美联储的降息决策。

英伟达的股价走势不仅受到自身业绩和市场情绪的影响,也与美股及美元的整体走向密切相关。

此外,我们也不能忽视历史上,打磨石器、批量生产青铜和铁器、垄断石油开采、垄断计算机及软件制造——这些顶尖的创富渠道往往与政治斗争息息相关。

四、卡黄仁勋脖子的关键

回到那句耳熟能详的话:算力是新时代的“石油”。你们认为这话有道理吗?

不,算力和石器、青铜一样,依然只是工具,它并不是能源。

算力可以成为基础设施,但必须依赖于能源。

如果电力供应有极限,算力也会遇到瓶颈。除非电力与算力之间的能耗换算可以微不足道,或者电力与算力之间的能耗换算以极快的速度降低。

每块 H100 的功耗高达 700 瓦,几乎是 60 英寸平板电视功耗的八倍;而 B100 的耗电量几乎是 H100 的两倍。

黄仁勋也承认,全球人工智能争霸战可能将取决于哪些国家拥有 足够的数据中心和电力来支持这项技术。

实际上,建设数据中心的速度较快,购买足够的 GPU 填满数据中心的速度也快。然而,发电设施和运输网络的建设却需要时间。

首先,电力供应的快速增加需要满足客观条件。

2023 年,美国全口径净发电量约为 41781.71 亿千瓦时,同比下降 1.2%。其中,电力部门的净发电量为 40223.38 亿千瓦时,同比下降 1.3%;商业部门自发电量为 166.75 亿千瓦时,同比下降 0.4%;工业部门自发电量为 1391.57 亿千瓦时,同比下降 0.6%。

EIA 数据显示,2022 年美国的总电力消耗约为 4.06 万亿千瓦时(2023 年的数据尚未公布),这表明美国目前的用电与发电处于相对平衡的状态。要实现电力供应的爆发式增长,美国是否具备相关条件呢?

OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼表示,要适应这种新形势,需要在能源方面取得突破——这很可能来自于 核能。

谷歌全球数据中心能源主管阿曼达·彼得森·科里奥表示:“我们需要太瓦级的传统绿色能源”,一太瓦相当于约 1000 座核电站 的发电量。

微软和亚马逊也在核能方面投入资金,亚马逊最近在宾夕法尼亚州购买了一座核动力数据中心,并表示愿意购买更多。但截至目前,前行的道路依旧不明朗。核能并不是想有就有的。

其次,即使条件都具备,电网建设也需要时间,某些项目接入电网甚至需要等待 2 - 4 年的周期。

数据中心供应商 DataBank 在弗吉尼亚州新建了一座数据中心。AI 设备竞赛的疯狂程度,以至于在 DataBank 计划为“某大客户”提供电力之前,该客户就在大楼里塞满了服务器,但却没有电。“这就是人工智能面临的问题”,管理 DataBank 部分设施的 James Mathes 表示:“如今,人工智能就像一张空白支票。”

为“世界数据中心之都”劳登县供电的多米尼恩电力公司(Dominion Energy Inc.)连接了 94 个数据中心,总耗电约四吉瓦。现在,该公司正在处理数据中心园区的请求,这些数据中心的耗电量将达到数吉瓦,足以为数十万个家庭供电,其中两三个数据中心的耗电量加起来可能相当于 2019 年以来接入的所有设施的总耗电量。而数据中心开发商们,现在需要等待更长的时间才能将他们的项目接入电网。多米尼恩电力公司总裁爱德华·贝恩(Edward Baine)在接受采访时表示:“可能快则两年,慢则四年,这取决于需要建设的项目。”

通过这些来自彭博社的消息,我们并不能得出电力供应一定会跟不上英伟达 GPU 生产速度的结论。但可以看到一些先兆信号:英伟达的 GPU,在某些数据中心中出现了积压和闲置。

有媒体报道称,去年圣诞节前后,黄仁勋召集了一系列会议,与公司高管讨论一个日益严重的担忧:“英伟达最大的客户可能因为数据中心空间不足,而无法安装 AI 芯片,进而可能会影响 GPU 的销售。”另有一篇采访印证了这一点——DataBank 的 CEO Raul Martynek 表示,“除非客户能证明他们有足够的数据中心容量来安置这些 GPU,否则英伟达不会发货”。

实际上,黄仁勋日益加重的担忧,最初确实是关于数据中心空间的不足。而如今,问题的重心已转向更核心的——电力是否充足。

即便电力充足,仍需考虑电力的运输能力是否足够。

大家都在疯狂囤积铲子,铲子是否能挖出金子仍存争议。但 挥铲子的动力却赶不上铲子增加的速度——这便是即将面临的尴尬现实。

当那些扩大资本开支的巨头们发现自己抢来的铲子在数据中心中闲置一两年时,他们会如何反应呢?

英伟达的高管心中难道没有数吗?

他们自然是有的。

自 5 月 22 日英伟达公布第一财季业绩以来,超过三分之一的内部人士选择减持股票,这一速度创造了多年来的新高。

这几乎是一个明牌。

英伟达,这位 AI 领域的王者,大概率即将迎来一段较长的回调,可能在本年度内已经见顶。

大家对此怎么看呢?欢迎在文后留言讨论。

本文来源于智通财经