共计 3383 个字符,预计需要花费 9 分钟才能阅读完成。

文 | 阑夕

在「政府工作报告」的记者提问环节,起草组成员及国务院研究室副主任陈昌盛谈到了春节前后中国AI产业的迅猛发展,并列举了三个产品:

DeepSeek、宇树机器人、可灵。

DeepSeek的实力无需赘述,宇树机器人因春晚的表演而备受关注,但可灵在市场上的认知度尚待提升,仍有许多潜力未被挖掘。

值得注意的是,“未被发现”和“需要创造”这两个说法有着显著差异,关键在于是否有事实依据。

对于多数人而言,DeepSeek的易用性让人印象深刻,尽管宇树机器人的价格不菲,但显而易见的物理存在感使其成为展示素材,而可灵仍在信息传播的边缘,亟待视频大模型的质变时刻。

在「政府工作报告」发布的背景下,这一现象可能既有偶然也有必然,这更像是经过九个月积累后的一次成果展示,而非简单的起点。

· · ·

2024年2月,OpenAI推出了视频大模型Sora,该模型迅速超越了当时仍处于动态图像阶段的竞争对手,被认为是文生视频领域的佼佼者。

然而,Sora在接下来的近一年时间内未能推出,成为了一个令人期待的“期货”,而合作导演们的集体反对也反映了OpenAI的预期管理策略:严格控制内容产出,禁止表现不佳的视频流出,以保持Sora的高标准。

在这种情况下,快手于2024年6月全球推出可灵,打破了OpenAI的精心布局。尽管可灵的视频生成质量尚需提高,但它是第一个公开可用的同类视频模型,并迅速获得了600万的新用户。

更为重要的是,可灵证明了技术垄断的神话并不存在,尽管Sora的DiT路线令人惊叹,但其他公司在几个月内便能迎头赶上,打破了暂时的领先优势。

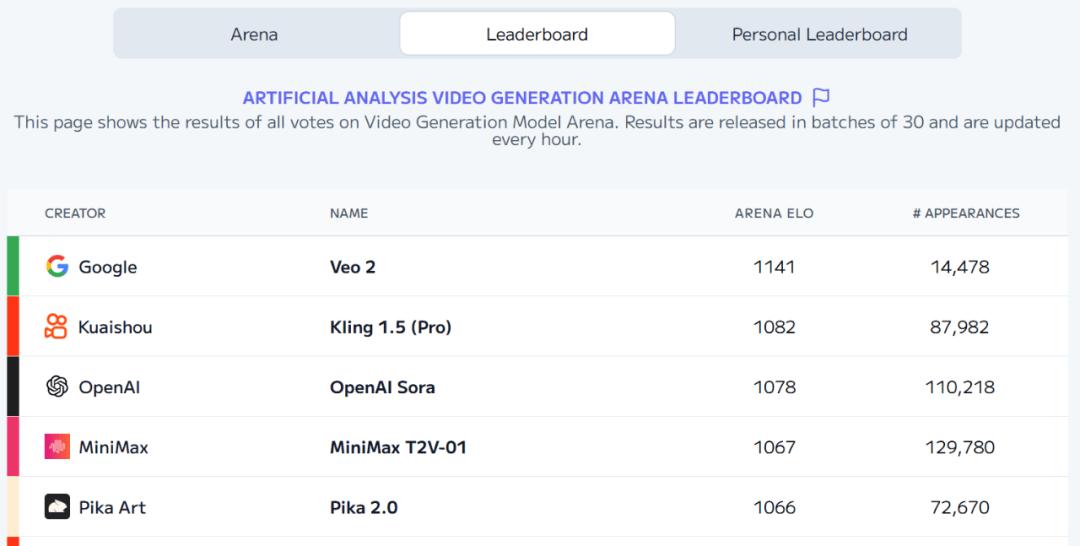

可灵的成功是技术驱动型产品的典范,经过多次版本迭代,它已经从一匹黑马成长为新入局者必须面对的挑战,强如Google在推出自家的视频大模型Veo 2时,也将可灵视为最大的竞争对手,因为其测评结果在全球同类产品中表现最佳。

来自竞争者的认可,往往是最为客观的荣誉。

大模型竞技场Artificial Analysis的盲测排名进一步验证了可灵的价值,在所有主流视频大模型中,可灵1.5的得票数位列第二,仅次于Google今年推出的Veo 2,超越了Sora、Pika、MiniMax等其他竞争者,而可灵1.6的后续版本也正在快速攀升。

此外,广发证券的研究报告显示,可灵的视频生成成本约为0.83元/条,约为Veo 2和Sora的四分之一,这种“量大管饱”的经济优势,使可灵在全球范围内赢得了大量用户,因为“AI很美好,但价格不友好”一直是普通用户面临的最大挑战之一。

在竞争激烈的市场中,欢迎来到以实力为核心的新时代。

· · ·

最近,The Information发表了一篇深入报道,讲述了Runway如何争取进入好莱坞市场,与AI取代电影制作的口号不同,Runway希望以近乎谦卑的姿态重新定义其作为创作辅助工具的角色。

例如,尽管视频大模型的生成质量尚未达到电影成片的水平,但在少量镜头的生成上却提供了机会,尤其是能有效降低CG制作成本,而不至于让演员失业。“使用传统技术实现1000名中世纪士兵骑马的场景相当昂贵,但AI能够经济高效地迅速生成。”

因此,Runway的创始人大部分时间都在旧金山的制片商会议室中游走,而Sora的运营策略也相似,试图成为专业化的生产力工具,这与Adobe公司在摄影市场的成功路径有些相似,区别于那些面向普通用户的视频大模型应用。

然而,所谓“面向普通用户的视频大模型应用”,以Pika和PixVerse为代表,它们也有各自的发展路线。

例如,Pika每次的成功,都是基于其内置的特效模板,不论是将一只猫压扁,还是把一个人吹成气球,这种创意极其适合社交媒体传播,激励用户与朋友分享趣味短视频。

不过,无论是哪种路线,当前都面临着商业模式难以持续的挑战。专业化能够带来丰厚的现金流,但往往也会使发展路径愈加狭窄;而娱乐化擅长于创造流量自我造血,但流量的分发与消费则主要由内容平台承接,与自身关系不大。

恰如其分的是,可灵同时整合了这两条路线,并通过“既要又要”的策略,克服了两方面的短处:

它作为独立的AI产品,既是快手在主营业务之外培育出的新产品。作为专业化的内容生产工具,创作者可以在可灵的AI支持下完成独立的内容创作;而依托快手的内容社区属性,优质的AI内容又能形成从生产到消费的完整链条,最终实现端到端的价值循环。

当然,AI在快手生态中的价值远不止此。例如,快手推出的商业视频AIGC产品“磁力开创”,为商家提供了迅速生成数百条视频素材的能力,而这一切背后也得益于可灵的技术支持。AI与商业生态的深度融合,进一步拓展了主营业务的想象空间。

· · ·

去年,快手推出了AIGC导演共创计划,李少红、贾樟柯、叶锦添等九位导演通过可灵创作了风格各异的九部短片,并被中国电影博物馆永久收藏。

在新兴的短剧领域,可灵制作的AI作品《山海奇镜之劈波斩浪》和《新世界加载中》先后突破国内的创作高度,显示出可灵在影视产业合作探索中的领先地位,成为所有中国大模型产品中走得最远的。

另一方面,快手作为一个拥有数千万创作者的内容平台,这些创作者自然成为了可灵的用户,无论是用可灵降低成本、提升效率,还是发挥创意,所生产的视频都能直接获得流量价值,成为内容生态的重要参与者。

这意味着在产品层面,快手可以随时将可灵的更新,比如特效模板,推送到四亿日活跃用户面前,这种覆盖能力是其他视频大模型难以比拟的。

事实上,最近文旅机构和各大高校纷纷利用可灵的“快来惹毛我”创意特效,成功将知名地标转化为毛绒玩具,导致在快手的播放量达到亿级,甚至在小红书等平台上也引发热潮。

这便是快手与可灵之间的结构性优势,技术的成果得以通过产品实现变现,二者相辅相成而非各自为政,形成了一个“最懂内容的AI公司与最懂AI的内容公司”之间的竞争壁垒。

广发证券的研究报告也预测,考虑到快手每日上传超过4000万条视频,若按10%、20%或30%的比例预计未来采用AI生成,那么潜在的新增年化收入将分别达到12亿、24亿和36亿,这还未计算快手在可灵商业化服务广告主方面的收入,像伊利、vivo、联想、周大福等一线品牌都是其客户。

甚至连Meta也采取了类似的策略——在预热表现不俗的视频大模型Meta Movie Gen之后,时隔半年仍未上线,媒体报道指出,Meta希望先将视频大模型应用于Instagram等自有产品上,以覆盖更多用户场景,而非独立运作。

这种共识的形成,反映出市场的真实需求。

值得注意的是,视频大模型被视为通往世界模型的重要途径,只有掌握了为物理世界建模的能力,人类才能真正实现“AI洗衣做饭,自己写诗绘画”的理想。这是视频大模型在消费级应用之外所肩负的深远使命,任何公司或国家都不愿缺席于此。

· · ·

就在上周,A16z发布了每半年更新一次的消费级AI应用排行榜,首次将可灵列入其中,并且排名高于Sora、Runway等美国厂商。

在这个50强的榜单中,由中国公司开发的应用共有13个,占比超过四分之一,这也是首次出现这样的情况,就像莎士比亚在戏剧《暴风雨》中所写的开场白,“凡是过往,皆为序章”。

根据2024年度3M科学现状指数调查,90%的中国受访者认为AI将根本改变世界,远高于77%的全球比例,且93%的受访者已经在工作中尝试过AI——即便只是初步体验——这也将75%的全球比例抛在了身后。

中国曾是工业化进程中的滞后者,如今却成为了受益者。对技术发展的态度和接受程度,中国市场的反应往往是支持大于疑虑,积极行动的态度取代了观望。从移动互联网时代的“Copy to China”,到人工智能时代涌现的众多全球瞩目的突破,这其中的因果关系或许早已埋下,只是等待着收获的时刻。

可以肯定的是,未来的发展早已不均匀地到来,越是接近前沿科技,就越有机会参与到塑造产业上游的进程。就像被提及的DeepSeek、宇树机器人、可灵,它们正在为人机共生模式奠定基础,体现着国家对“人工智能+”的期待:

赋能各行各业,走进千家万户。