共计 1742 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

功能简单、用户体验良好、生态边缘化?小荷 AI 医生究竟是字节医疗的“窗口”,还是昙花一现的工具?

在数字医疗快速发展的当今时代,谁能够在患者“就医前”这一关键节点吸引用户,谁就可能撬动下一轮医疗生态的动力。字节跳动显然意识到了这一点,因此推出了 小荷 AI 医生,其定位十分明确:“就医前,先问小荷”。

然而,问题随之而来——这个功能极为简约的应用,真的能够撑起字节医疗在 C 端市场的招牌吗?

接下来,我们将从 功能定位、核心体验、AI 能力及商业潜力 四个方面,结合实际使用情况,探讨小荷 AI 医生究竟是“入口级应用”还是“鸡肋工具”。

一、功能虽少,但闭环体验尚可

老实说,小荷 AI 医生的功能界面确实显得有些简单。

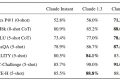

在安卓平台上,它提供了四项功能:报告解读、拍摄病灶、拍摄药品、拍摄成分 ;而在 iOS 平台上则更加简化,仅保留了 报告解读和拍药品。

虽然看起来像是个 AI 玩具,但其实际使用体验却并不完全如此。

报告解读:从图片到初步建议,一气呵成

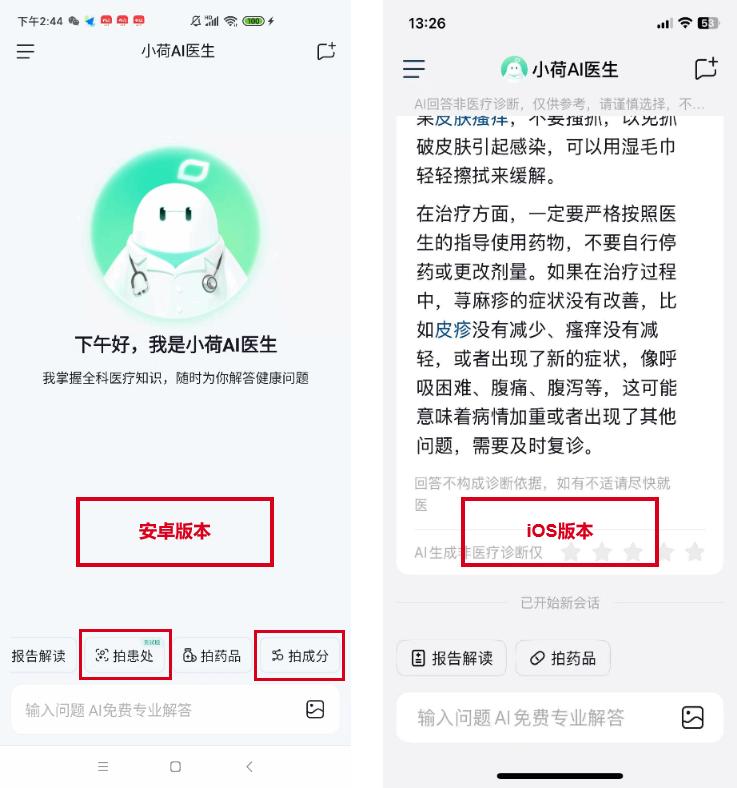

我用同一张儿童血常规报告测试了小荷和蚂蚁的 AQ。AQ 要求我先回答一系列问题才能开始分析,而小荷则直接从图片入手,迅速给出结论。

更为关键的是,小荷在后续提问中能够识别出报告是针对“我孩子的”,而不是我本人,因此所有后续的对话都围绕“您孩子”展开。

拍照 - 解读 - 提问 - 诊断 - 推荐药品,整个流程在一个聊天框内完成,无需切换,用户体验明显优于 AQ。

当然,小荷推荐的药品只能“查看”,不能直接购买,因而在这方面不如已经整合药品服务链的 AQ。

拍患处:AI 皮肤科医生的初步尝试

此功能目前仍在内测阶段,主要用于识别皮肤问题。与报告解读的流程类似,但存在一个小问题:可能会夸大病情。

例如,对一张湿疹的照片,它可能询问是否伴有发烧、全身不适等症状……明显是出于对漏诊的担忧,宁愿选择误诊。

这种情况在医疗 AI 中并不罕见,“假阳性”通常比“漏诊”更为安全。

二、拍药品 / 拍成分:工具属性明显,AI 属性较弱

与“就医”的功能相比,以下两个功能更像是日常使用的工具。

拍药品:识别药品说明书,助你理解药物

上传药品包装的照片后,小荷会自动匹配药品说明书,并提炼出适应症、注意事项、用法用量等重要信息。如果拍摄不清晰,它会提供同类药品的信息作为替代。

功能尚可,但仅限于“说明书翻译机”的层面,缺乏更高级的个性化问诊功能。

拍成分:跨界功能,增加使用频率

这一功能可识别食品、美妆及日用商品的成分表,并输出结构化的信息,如推荐度、警示成分、使用建议等。

尽管与医疗无关,但它让小荷不仅在“生病”时提供帮助,变成日常生活中的辅助工具,增加了 使用频率,这对所有 C 端应用来说都是利好。

三、AI 能力可圈可点,生态协同待加强

小荷 AI 医生背后的技术基础是豆包大模型,其能力虽然不算惊艳,但在结构化理解、图文识别和多轮对话方面表现稳定,至少在报告解读和轻问诊场景中与 AQ 不相上下。

然而,问题在于:它就像一块独立的拼图。

字节跳动在医疗领域的布局其实已持续多年,从挂号、问诊到康复与电商都有所涉及,但 小荷目前并未整合其他资源。例如,用户在看完病后无法直接购买药物、无法挂号或预约检查,导致体验断裂严重。

相较之下,AQ 依托蚂蚁的完整医疗生态,能够连接医生、医院、药企和支付等多个环节,虽然结构复杂,但更具系统性。

四、总结:它或许不是终点,但不可小觑

如果用“超级应用”的标准来衡量小荷 AI 医生,它显然不合格。然而,若将其视作字节医疗的 第一颗螺丝钉,其战略意义不可小觑。

它免费、轻量、体验流畅、AI 能力尚可,最重要的是,它有望成为字节医疗生态的“前台”,就像豆包是通用 AI 的前台一样。

当然,前提是:它必须连接后端 。如果未来能够整合挂号、支付、购药和医生资源,那么小荷 AI 医生将不仅仅是“就医前的工具”,而是 医疗链上的入口级应用。

但如果它始终停留在一个“AI 问诊的小玩具”阶段,那么它的命运很可能就是:被豆包整合,或被市场遗忘。