共计 3972 个字符,预计需要花费 10 分钟才能阅读完成。

新华网文化观察丨在 AI 热潮下的文艺创作反思

今年,DeepSeek 的崛起让文艺创作领域的“AI 写作”、“AI 创作”等话题引发了广泛关注和热烈讨论。

当人工智能能够模仿《诗经》的优雅、金庸的武侠风、莫奈的画风时,文学和艺术将经历怎样的转变?在数字化浪潮的推动下,创作的界限又在哪里?文艺的未来又将走向何方?

此图由 AI 生成

1

“AI 的入侵已经开始”

“为 DeepSeek 喝彩!”这是文化创意公司策划宁映雪在春节时发布的朋友圈动态。她附上的图文是用 DeepSeek 创作的诗《沙漏内部有潮汐》,其中描绘了“铜绿沿着表盘蔓延,分针正割裂 / 一尾银鱼的内脏;沙粒坠落于深井 / 钟摆以弧线收割所有未解的疑问 / 黄昏在候鸟的骨骼内迁徙……”

这不仅限于现代诗,春联、贺词、攻略,甚至古典诗词、歌词、剧本、散文、小说等,AI 以前所未有的速度与深度融入了大众生活,激发了全民的“创作热潮”,甚至有趣的是,许多人打趣说要“用 AI 续写《红楼梦》的后四十回”。

在创作的前沿,最先受到冲击的或许是网络文学平台。许多编辑反映,年后审核的工作量显著增加。在番茄小说等平台,部分板块新书首发数量环比增长超过 50%。分析指出,这可能与众多新手作家开始借助 AI 写作有关。

3 月 18 日,阅文集团发布的 2024 年度业绩报告显示,自从接入 DeepSeek 以来,“作家助手”的日活跃用户增长超过 30%,其中 AI 功能的周使用率超过 50%,而单日使用“智能问答”功能的作家数量更是增长了十倍。

“90% 的写作者无法与 AI 相比。”在今年的两会期间,全国人大代表、中国作协副主席麦家的这番话迅速引发热议。

恰巧,“童话大王”郑渊洁最近在接受采访时坦承,他曾指示 AI 以“郑渊洁的风格”撰写一篇关于皮皮鲁的文章,结果 AI 在 4 秒内完成了,“我承认自己写不出 AI 水平的作品。”

不仅仅是文学界,AI 浪潮正深入各个艺术创作领域。

北京人民艺术剧院院长冯远征在采访中提到,他曾尝试利用 DeepSeek 将小说转化为话剧剧本的提纲,效果相当出色。

自 2023 年 5 月起,民进中央开明画院副院长舒勇开始使用 AI 进行“每日一画”,至今已接近 700 天。“AI 的高效性与数据处理能力使得创作变得更加轻松。”舒勇认为,“AI 技术的崛起不仅改变了创作的工具和方法,同时也重新定义了艺术与文化的边界。”

此图为舒勇使用人工智能创作的作品。受访者提供

“人工智能的时代已经来临。”中国歌剧舞剧院党委书记兼院长冯俐指出,“我们需要更加谨慎和认真地面对这一趋势,并积极思考如何在人工智能的背景下创造出属于人类的文化与艺术。”

2

热潮中的焦虑与忧虑

根据中国互联网络信息中心发布的《生成式人工智能应用发展报告(2024)》,我国使用生成式人工智能产品的用户数量已达到 2.49 亿。

在人工智能热潮迅速发展的同时,随之而来的担忧和问题也逐渐显现。

“如今在撰写策划方案时,我对 AI 的依赖性很强,AI 提供的某些词汇确实显得更加‘高大上’。”宁映雪提到,“不过,当我和朋友们让 AI 按指令写诗时,发现作品的风格、用词、规律都极为相似,产生了一种明显的‘AI 味’,这让我感到失望。”

文学界对“AI 味”作品的反应更加直观。2 月 6 日,《诗刊》的副主编在朋友圈发布了“告诗人”的声明,警告 AI 诗歌投稿者,一旦发现使用 AI 创作的稿件,将被列入黑名单。

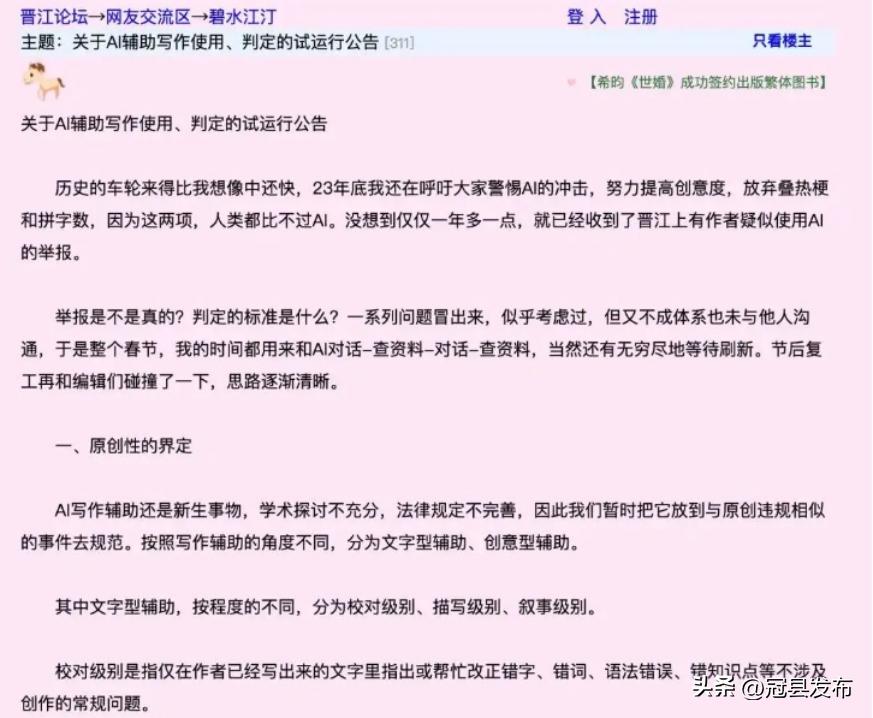

各大网络文学平台也相继出台了针对 AI 写作的规则。晋江文学城将实施分级管控 AI 辅助写作,而起点文学网自 3 月起将只接受 100% 由人工创作的作品。抖音等平台也推出了 AI 检测功能。

晋江文学城发布《关于 AI 辅助写作使用、判定的试行公告》

比“AI 味”更值得关注的是,许多人发现 AI 会“凭空造物”。

从事媒体工作的钱女士表示,她在为一篇报道收集素材时,给 AI 下达指令后,获得了一些非常有趣的案例,但在进一步核实时,发现根本找不到相关报道。令她哭笑不得的是,AI 在“真相大白”后还会道歉,并表示“以后会注意核查信息源”。

青年戏剧创作者陶垣也经历了类似的情况。他在使用 AI 辅助编写剧本时,查阅有关北京西周时期城市史的内容时,AI 生成的结果显示:“西周时期的《诗经》《周礼》等经典虽非直接研究北京史,但常被作为背景文献引用,特别是《诗经》中的‘燕颂’篇反映了燕国文化。”陶垣表示:“然而,《诗经》中根本没有‘燕颂’这一篇。”

“这正是典型的大模型‘AI 幻觉’。”快思慢想研究院院长、原商汤智能产业研究院创始院长田丰向记者解释道,“目前大语言模型实际上是通过海量数据训练形成的‘概率游戏’,其核心在于利用概率统计来预测文本序列。AI 并不会像人类那样反复核实‘信息的真实性’,更何况互联网上充斥着许多人类创造的不真实或不准确的信息,这种‘想象力 + 推理驱动’的生成方式,天然存在事实偏差和因果倒置的风险。大语言模型正从‘生成式 AI’向‘因果式 AI’转变。”

那么,如何解决“AI 幻觉”这一问题呢?田丰指出,首先应避免使用低质量的互联网数据来训练 AI,而是应着重提高训练数据的质量、思维链的深度以及信息源的权威性。未来可能会出现专门的 AI 打假模型,用于对生成内容的可信度进行评估。

AI 生成作品的火爆背后,还潜藏着法律和伦理的“暗礁”。

舒勇认为,技术的滥用可能会导致文化价值的削弱,甚至引发虚假信息和版权争议等问题。

目前,AI 作品的著作权界定和侵权认定仍处于探索阶段。北京市君致律师事务所合伙人律师高烨涵表示,国际上普遍遵循的一项基本原则是,受版权保护的作品必须由人类创作。目前我国的著作权法在 AI 生成内容的保护上尚无明确规定。

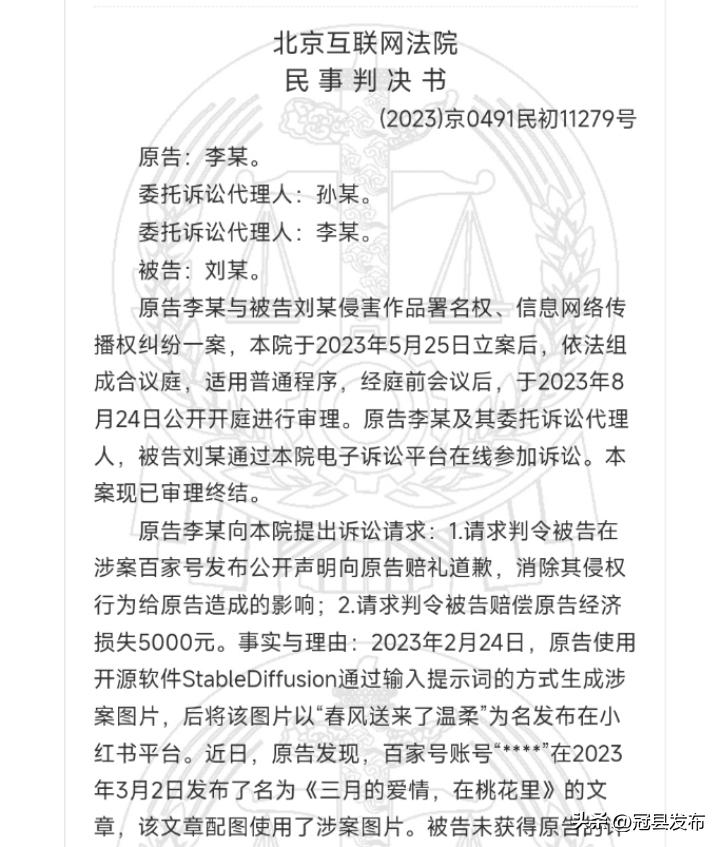

2023 年末,北京互联网法院审理了一起关于作品署名权和信息网络传播权的纠纷案件,首次明确了人工智能生成图像的“作品”属性,AI 的使用者享有该作品的著作权,并受到著作权法的保护。

关于 AI 生成图像的版权法律问题

如果将 AI 生成的作品直接当作自己的成果发布,而未做任何修改,这是否会侵犯版权呢?高烨涵指出,尽管版权归属尚不清晰,这种做法依然面临重大风险。一旦确认大模型的开发者或其他相关方拥有该内容的版权,那么不经授权的使用将构成侵权行为。

高烨涵进一步强调:“即便不讨论版权问题,此行为也有悖于基本的学术道德与诚信。”

中国作协副主席麦家建议,通过立法来规范 AI 写作的商业行为,明确使用 AI 创作的发表权利需要法律法规的清晰界定。

舒勇提到:“创作者在利用技术的过程中,必须坚守人文的底线,以确保文化的多样性和人类价值观不受侵害。同时,文艺工作者应积极参与关于 AI 技术的伦理讨论,推动建立一个更加公平和透明的创作环境。”

3

AI 与文艺:开辟想象的新领域

当 AI 创作的文字流畅度超越人类,文采更胜作家之上,人类引以为傲的思维与创意是否会因此贬值呢?

麦家表示,尽管 AI 写作技艺高超,但仍无法触及文学的核心价值。他认为,写作的本质在于情感的流露,是个体生命经历的深刻表达,而 AI 的创作则依赖于已有的数据和模型。“未来的泪水在哪里?机器无法知晓,但伟大的作家会明了。”

许多人对 AI 撰写的诗歌感到惊艳,甚至一些没有写作背景的人也能迅速利用 AI 生成看似完美的诗篇。北师大文学院的教授康震对此表示,诗词创作并不仅是字句的组合,而是寻求理想的过程。

“人工智能写诗依赖算法,而人类则依靠情感与经历,这种根本差异不可忽视。如果某一天 AI 的诗歌能表达一个理想,请记住,那只是他在组合人类的理想。”康震如是说。

文艺创作是自我表达的过程,而 AI 并不具备这样的“自我”。

冯远征表示,尽管认可 AI 剧本大纲的质量,但“这并不是我的语言、风格,也不是我想表达的故事。”

“AI 只能用于娱乐,而不适用于艺术!”京剧艺术家孙萍坚定地表示。

孙萍提到,她正在撰写一部京剧题材的剧本,然而 AI 提供的情节常常让人哭笑不得,根本无法体现哲学思考。“AI 或许能替代许多东西,但艺术、表演和情感永远无法被取代。”

AI 对文艺创作的影响深远,促使作家和艺术家更加关注个人化的表达方式,并深入思考人性与社会问题,成为这个时代创作的新标准。

“随着 AI 诗歌创作时代的来临,我相信,这将促使我们对诗意、诗歌以及如何过上真正诗意的生活有更自觉的思考与追求。”康震指出。

作家冉冉认为 AI 能够有效促进文艺的发展,譬如可以承担重复性工作,让创作者更专注于创意构思和核心理念;同时,AI 还可以将文本进行视觉或听觉的转化,实现“多模态创作”;借助其翻译能力,能够架起语言文化沟通的桥梁,推动文艺作品的全球传播。

AI 的使用为文艺表现形式提供了更广阔的空间。

在齐白石诞辰 160 周年之际,全球范围内举办了数十个展览。其中,北京画院正在进行的“小鱼在乎——齐白石的生趣世界”展览,采用人工智能与虚拟策展的方式,为传统文化与现代创意的融合提供了独特视角。

“AI 的应用并不是在排斥艺术家的存在,而是可能为我们带来更多的机会。”北京画院院长吴洪亮表示。

田丰认为,站在科技与人文交汇的前沿,AI 为创作带来了更高的效率以及大量的新创意,然而也对创作的主体性、情感表达和艺术深度提出了更高的挑战。“未来,作家和艺术家需要学会与 AI 协同创新,单靠模仿的人将被 AI 创作助手取代,人类作者则需利用 AI 在风格间的跨越、快速并行创意的优势,同时保持独有的高级创造力和深层情感表达。”

该图像是舒勇利用人工智能创作的杰作。图由受访者提供

展望未来,人工智能时代的文化艺术不仅仅是人类情感的传达,更有可能成为人机共存的一座桥梁。舒勇指出:“随着 AI 技术的不断进步,人类与机器之间的合作将愈加密切,甚至可能引发全新艺术形式的诞生。”