共计 1326 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。

5 月 30 日,第十九届东方心脏病学会议(OCC 2025,简称“东方会”)在上海盛大开启。此次会议上,复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波教授首次展示了其研发的“数字分身”,这一创新引发了医学界的广泛关注。依托人工智能技术,AI 诊疗有望成为未来医学发展的重要组成部分。

在开幕式上,葛均波进行了“数字分身”问诊的现场演示。当“数字人”葛医生的形象出现在患者面前时,患者仿佛置身于与真实医生互动的情境之中。这位 AI 医生的声音与葛均波几乎一模一样,普通话中还带有明显的山东口音。

在问诊演示中,一名中年女性患者反映“反复出现气促、胸痛和咳痰”的症状,“数字人”葛医生通过系统的提问,准确捕捉了关键信息,并进行了深入的思考。在将患者的肺部 CT、右心导管、超声心动图以及基因检测等数据输入后,“数字医生”迅速给出了诊断结果——遗传性出血性毛细血管扩张症Ⅱ型,这是一种临床上相对罕见的疾病。

葛均波解释说,这款“数字分身”是基于中山医院的心血管 AI 模型“观心大模型”进行训练的,在通用模型的基础上,融合了大量医学数据,包括临床指南和临床试验信息。该模型能够整合多种数据形式,在深度推理及复杂罕见病的诊断上展现出专家级的能力,同时有效避免了大模型常见的幻觉问题。

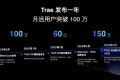

“数字人”的发布标志着“观心大模型”正式版的上线。今年 2 月,测试版本已经启动。葛均波表示,经过三个月的训练,该模型不断学习和更新,不仅提升了能力,还减少了因信息不完整导致的误诊现象。他强调:“未来,‘观心大模型’将成为中山医院心内科每位医生的得力助手。”

他补充道,虽然大模型的深度思考似乎有些“缓慢”,但正是这种“慢思考”有效避免了诊疗错误,使得医疗过程更加高效。

葛均波“数字人”的问世也象征着 AI 在医疗领域深度应用的里程碑,未来顶尖医学专家的知识体系有望惠及中国及全球更多患者。他对第一财经记者表示:“我相信,边远山区的牧民通过手机向数字医生问诊的日子不会太遥远。”

在 AI 能力令人震撼的同时,参与东方会的多位院士专家也提及了 AI 伦理的问题,这表明 AI 医生全面独立开展医疗服务仍面临诸多挑战——一方面是训练数据偏见带来的问题;另一方面则是隐私监管方面的考量。

中国工程院院士、瑞金医院院长宁光教授在“观心纪元”讨论会上指出:“在数千个 AI 医疗模型中,如何判断其优劣,我认为可以从两个方面考虑:一个是看通用大模型的开源程度,另一个是关注垂直模型使用未公开数据的情况。”

宁光进一步说明,使用未公开数据越多,垂直大模型的效果通常越佳。还有专家指出,虽然未公开数据是医疗大模型的核心竞争力,但这些数据往往存在于医院科室的封闭系统中,获取和使用这些数据面临复杂的挑战。

中国科学院院士、复旦大学附属中山医院的樊嘉教授强调,高质量数据对于人工智能模型的重要性。他在同场讨论中表示:“模型的准确性和可靠性依赖于训练数据的质量。此外,在临床应用中,还需解决患者对数字医生的信任度,并确保模型符合伦理和监管标准等问题。”

(本文来自第一财经)