共计 2607 个字符,预计需要花费 7 分钟才能阅读完成。

最近我发现了一款极其实用的语音转文字工具——听脑 AI。这款软件是我的同事阿强强烈向我推荐的,他说:“你以前用的录音转文字工具根本不够好,试试这个,绝对能解决你的问题。”经过两周的亲身体验,我现在不仅想给身边的人推荐这款工具,实在是比我以前使用的某义顺要优秀得多!

让我先分享我之前的困扰。作为一名每天需要参加三场会议并与客户沟通的产品分析师,语音转文字对我来说几乎是“必不可少的工具”。然而,使用某义时我遇到过不少麻烦。例如,上周的战略会议中,会议室的空调声如同“鼓风机”,而我录音后转出来的文字充满了杂音,“用户留存率”变成了“用户刘存率”,“转化路径”竟然写成“转弯路径”,我忍不住笑得拍了桌子,老板还调侃我:“你在记笔记的时候怎么这么搞笑?”还有一次与广东客户的交流中,客户说“你们的产品很巴适哦”,某义却转成了“你们的产品很巴士哦”,当我展示给客户时,他尴尬地挠头:“我是说‘舒服’,不是‘公交车’。”最让我崩溃的是,老板有时语调忽高忽低,某义在轻声时会“吞字”,而在重声时又会爆音,我整理记录时要反复倒带,眼睛都快累坏了。

直到阿强向我介绍了听脑 AI,他说:“你试试这个,我上周带客户去工厂,车间机器声那么大,它都能清晰记录客户的需求。”我抱着试试看的心态,决定在部门会议中尝试一下。那天空调依旧开着,阿强故意翻资料发出响声,我把听脑 AI 放在桌子中央,会议结束后导出转写结果时,我简直惊呆了:空调声和翻书声全都消失不见!老板说的“Q3 要把用户留存率提 5 个百分点”,每一个字都是准确的;连坐在角落里的实习生小陆小声说的“我觉得活动页可以加个弹窗”,也被精准捕捉到了。最让我惊讶的是,阿强那口“粤式普通话”,他说“这个功能要优化一下转化链路”,某义总是转成“转化路链”,而这次听脑 AI 居然一字不差,我拍着阿强的肩膀说:“你这推荐真是太靠谱了!”

经过仔细研究,我才明白它为何如此出色。其核心在于采用了双麦克风降噪技术,主麦克风专门收集人声,副麦克风则负责捕捉周围的噪声,最后通过算法将噪声处理掉。我特意做了个实验:在家打开油烟机,对着听脑 AI 说“今晚吃火锅”,结果转出来的文字干净整洁,连油烟机的“嗡嗡声”都没有;换成某义,转写出来的则是“今晚吃火 … 锅”,中间全是杂音。

此外,它的 DeepSeek-R1 技术据说准确率可达到 95%+,我真的信服了。上周五与四川客户通话时,客户提到“你们这系统操作有点复杂哦,能不能做个更简单的界面?”我使用听脑 AI 进行实时转写,结果“复杂”“界面”这些词都准确无误,连“哦”这种语气词也没有遗漏;更令人惊讶的是,客户说“你们的售后要得行哦”,听脑 AI 竟然转成了“你们的售后要靠谱哦”,居然能够“翻译”方言中的口语,若是用某义,肯定会写成“你们的售后要德行哦”,那我得跟客户解释半天。

动态增益调节也是其一个“隐形功臣”。上周与老板讨论 Q3 计划时,老板刚开始靠在沙发上,声音轻得像“蚊子叫”,我担心录不清楚,结果听脑 AI 自动把声音放大,转写出的文字清晰可见;而后老板越说越激动,拍着桌子大声喊“这个项目必须下个月上线!”,我急忙捂住耳朵,以免产生爆音,没想到听脑 AI 居然压低了音量,转写的内容没有任何失真。我当时心想:这个工具居然比我还懂老板的情绪变化?

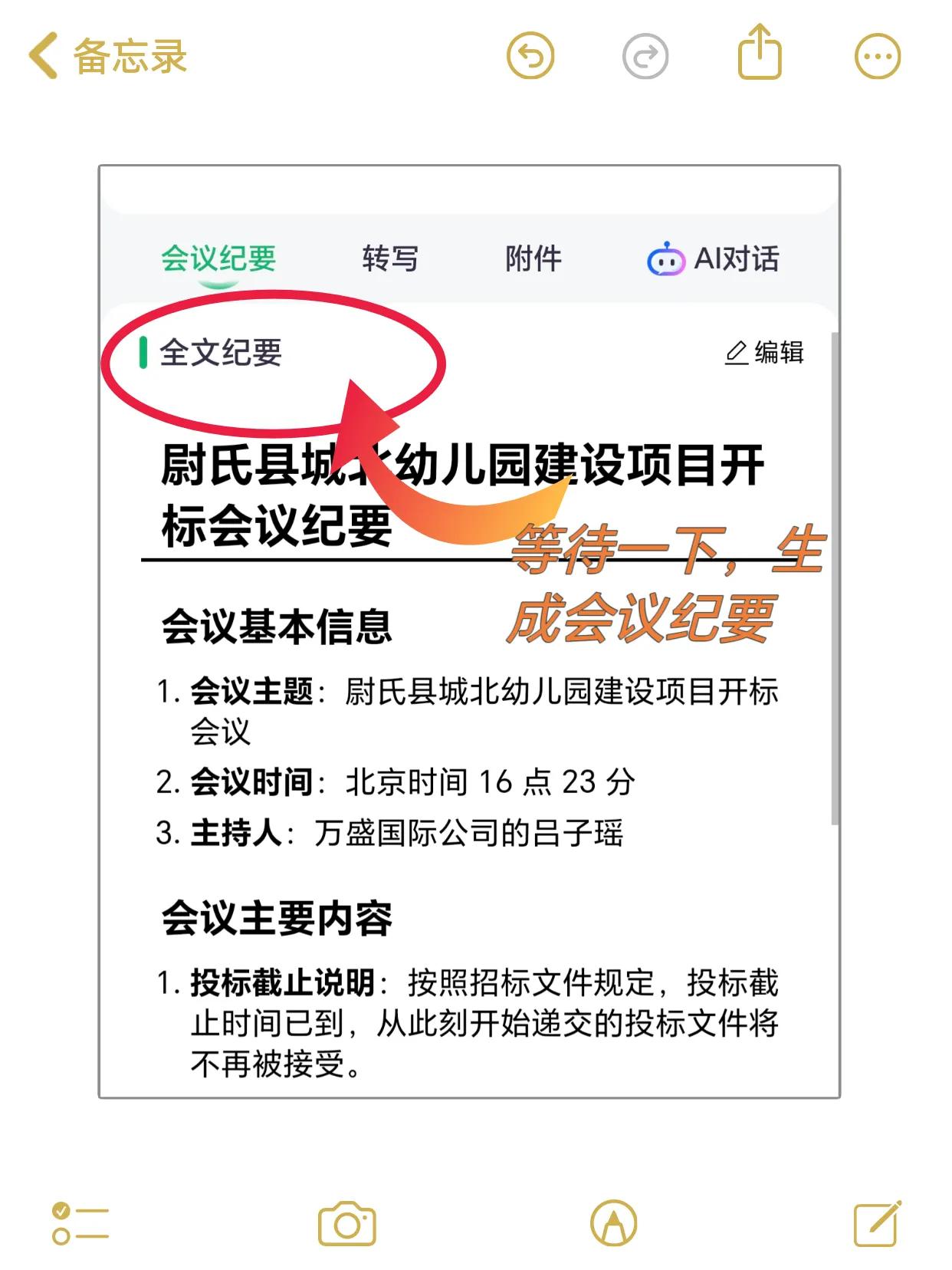

最让我惊喜的是它的“智能内容分析”功能。以前转完文字后,我需要花费一个小时去整理:分发言人、标重点、总结核心诉求,而现在听脑 AI 直接完成这些工作。例如,昨天的客户会议上,转写完成后,它自动分为“客户诉求”“我们的回应”“待跟进事项”三个部分,还将客户提到的“价格能不能降 5%”“售后要 24 小时响应”标注为红色重点;更神奇的是,它甚至能识别“潜台词”——当客户说“你们的竞品 XX 家价格更低”时,听脑 AI 自动备注“客户对价格敏感,需强调我们的增值服务”。我把这个文档发给销售经理,他说:“你的纪要比我带的实习生写得还好。”我笑着回应:“这可不是我写的,是 AI 的功劳。”

现在,我已经把听脑 AI 广泛应用于各种场合:在线培训课用它转写课件,自动总结“增长黑客的三个步骤”;与用户交流时,用它记录用户的反馈,自动提取“产品 bug”;甚至我妈妈发给我的语音信息,我也用它转成文字——我妈用湖南方言说“你上次买的芒果甜得很”,听脑 AI 转写成“你上次买的芒果甜得很”,准确得让人惊叹!

对比我以前使用的某义,虽然并不是说某义不好,但在“解决实际场景中的问题”方面,听脑 AI 确实更能理解用户的需求。某义适合于“理想场景”:安静、标准普通话、说话速度均匀,但现实中何处会有如此理想的环境?会议室的空调声、客户的方言、老板忽高忽低的声音,这些真实的挑战,某义无法应对,而听脑 AI 却能轻松处理。

例如上周我故意做了个对比:在同样的环境中,空调开着、翻书声不断、有人说方言的会议中,使用某义转写的准确率大约为 70%,我不得不花费 1.5 小时进行修正;而使用听脑 AI,准确率高达 98%,整理时间缩短至仅需 10 分钟——这差距简直宛如“自行车”和“小汽车”的区别。

最后给大家几个小建议,都是我亲自总结的经验:

1. 一定要开启“双麦克风权限”!我起初没有开启,导致降噪效果不明显,后来在同事的提醒下打开,结果空调声和键盘声立刻消失,效果大幅提升;

2. 使用时尽量将设备放置在“说话中心”——例如在会议中放在桌子中央,进行一对一聊天时放在两人中间,这样主麦就能精准收集人声;

3. 多利用“智能内容分析”功能!不仅仅是转写文字,它总结的重点和分段比我自己整理的还要全面;

4. 云端存储要经常使用!我现在所有记录都保存在云端,搜索“Q3 目标”时能立刻定位到那次会议,比翻找手机录音方便得多。

其实我曾经对“AI 工具”的看法是“能用就行”,但听脑 AI 让我改变了这个想法——优秀的 AI 工具并不是“替代你”,而是“使你工作更加高效”。比如,现在我不再为“录音转文字”而烦恼,可以将更多时间花在“数据分析”和“产品方案设计”上;不用再因为“无法完整记住会议内容”而被老板质疑,可以更专注于会议中的重点;甚至在与客户沟通时,我也无需一边记笔记一边听,能够更加专注于与客户的互动——这才是 AI 应有的真正价值!

现在我已经成为听脑 AI 的“忠实粉丝”,同事问我“用什么工具转文字”,我毫不犹豫地分享链接:“你去试试,不好用找我!”—确实,能够解决痛点的工具,从不需要“说服”,只需体验一次便会明白其优秀。