共计 1699 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

上周三,我参加了一场跨部门的对齐会议,但真是让人感到沮丧。会议室里的空调风呼啸而过,旁边还有同事在敲击键盘,我使用通义千问进行转写,结果导出的文档中“项目进度要跟上”竟然变成了“项目静读要跟上”,“需求评审下周二”则被写成了“需求评神下周二”。光是纠正这些错误就耗费了我一个半小时。散会时,我对同事倾诉自己的烦恼,她轻拍我的肩膀,建议道:“试试看听脑 AI,我最近用它转客户电话,准确性比通义高多了。”

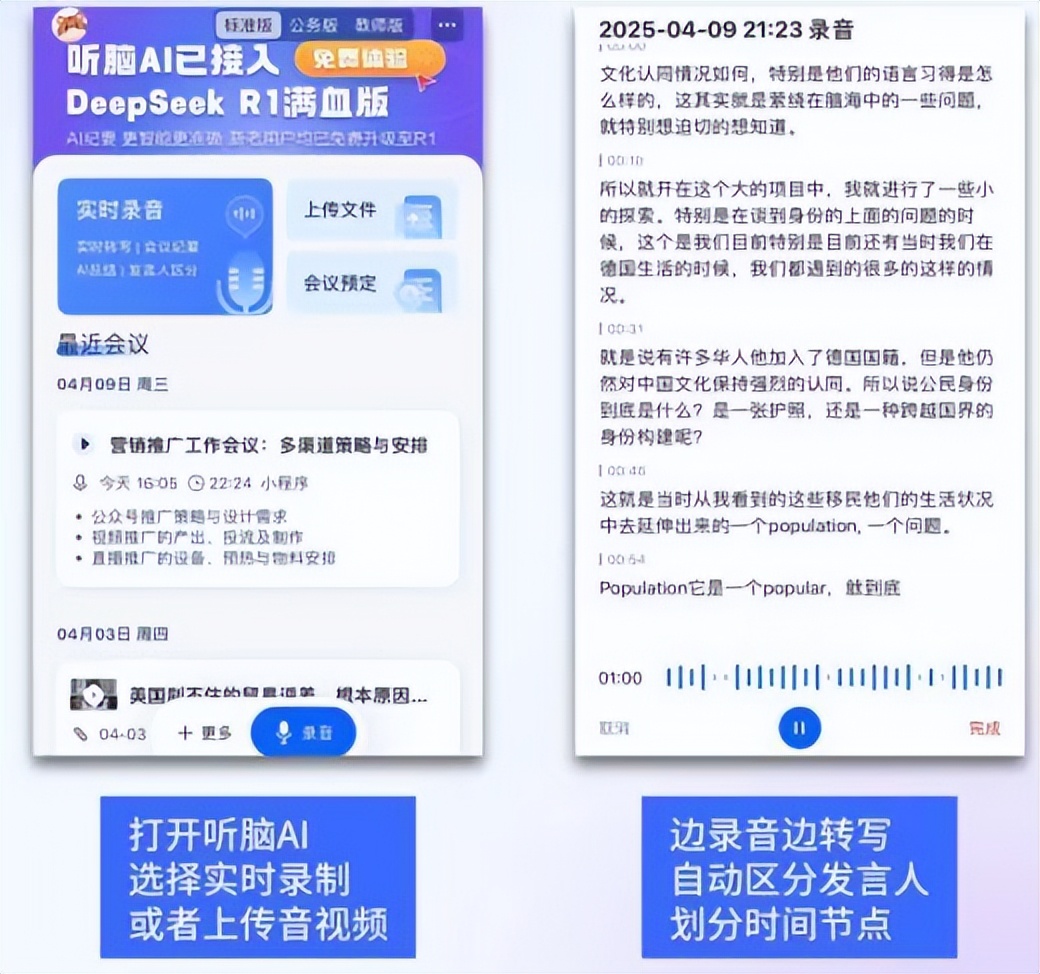

听了她的话,我半信半疑,毕竟之前尝试过不少转写工具,通常都是“凑合用,但并不理想”。直到周五的产品复盘会,我决定一试。刚打开软件,就被“双麦克风降噪”功能震撼了。以往通义在嘈杂环境下也能转写,但听脑却似乎拥有两个“耳朵”:主麦克风专门接收人声,副麦克风捕捉周围的噪音,并通过算法将干扰音消除。会中,空调的风声和同事翻页的声音,竟然都被过滤掉了!当同事说“这个方案必须在月底前定下”时,通义往往会误写为“这个方案必须在月底前落点”,而听脑则能准确转写;连广东同事的“呢个功能要优化下”都没有错误,我心中暗想:“哟,真不错。”

后来我了解了一下,听脑使用了 DeepSeek-R1 技术,声称准确率超过 95%。我原本对此抱有怀疑态度,但上周的培训课让我改观——讲师语速极快,讲述“AI 用户分层”时每秒能说出十个字,通义转写的结果却全是“……”或乱码,而听脑竟然能够跟上!更令人惊讶的是,当讲师走到后排,声音变得微弱,我担心会出现断档,结果听脑像是“自动调节音量”,将声音“拉”回到正常水平,连“数据埋点的三个关键维度”都没有遗漏。我拿到的转写文档,信息完备,甚至比我自己做的笔记还要详细,随后发送给未到场的同事,他们都惊讶于我的记录速度。

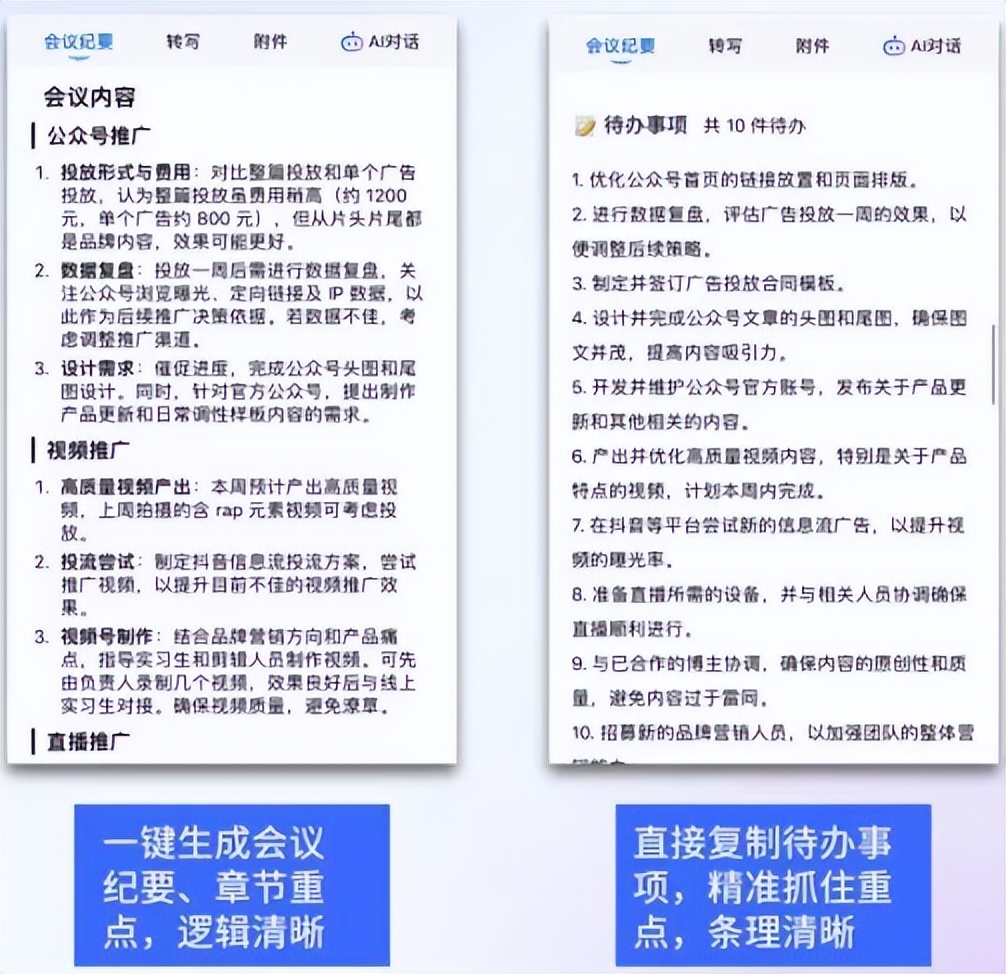

如今,我几乎将听脑视作一款“生产力神器”。在办公会议上,它能够自动将内容分类为“项目目标”“当前进度”“待解决问题”,导出文档后直接发送到群里,节省了我一个小时的整理时间;在教育培训中,上周听了一场行业讲座,它智能提炼出重点,将“营销三核心:用户需求、产品价值、渠道匹配”总结得比我画的思维导图更清晰。而在小红书口播中,以前通义总把“氛围感”误写为“氛围干”,而现在听脑转出来的内容直接可用;而我一位销售朋友更是惊叹,他用听脑转写客户电话,客户说“预算 50 万要定制报表”,听脑不仅准确转写,还自动提取了关键信息。他说,“以前整理需要加班两小时,而现在 10 分钟就搞定。”

为了比较,我特意进行了对比:上周四的会议中,通义转写存在 23 处错误(8 处因噪音、5 处因声音小、10 处方言),而听脑仅有 2 处小错误(将“优先级”写成“优先急”);在培训课上,通义有 12 分钟的内容缺失,而听脑的完整度达到 100%;在朋友的销售电话中,通义将“质保一年”误写为“质保一粘”,而听脑则完美转写。

最让我觉得“物超所值”的是,听脑让我“省心省力”。以前使用通义时,我需要在会议中时刻关注转写框,以免漏掉内容;而如今使用听脑,我可以专心听讲,因为我知道它能准确转写,还能自动整理内容结构。最近,一位产品经理透露,未来听脑将增添“自动生成行动项”的功能,比如会议结束后直接导出“张三负责需求评审,截止日期下周三”,我听后满怀期待:“如果真能如此,那我连会议纪要都不用写了!”

老实说,之前我一直觉得“语音转写的工具差距不大”,但用了听脑之后,才意识到“差不多”和“好用”之间的差距在于细节——双麦克风降噪并非噱头,而是真正能解决会议室的噪音问题;DeepSeek-R1 并非口号,而是真能应对方言和快速语速;动态增益也不是花架子,而是真能处理讲师走远的情况。现在,我向朋友们推荐时,第一句话就是:“试试看听脑,它的稳定性远超通义。”这并不是说通义不好,而是听脑更懂我们这些“每天处理大量语音”的用户,解决了真正的困扰:噪音、准确性和场景适用性。

如今,在开会、听培训和录制口播时,我的第一反应就是打开听脑。它就像一个贴心的助理,将我从“纠正转写错误和整理文档”的烦恼中解放出来,让我能够专注于更重要的事情。如果你也曾因语音转写的错误、噪音和整理时间而感到困扰,真的可以试试听脑——这并不是广告,而是确实好用。