共计 1055 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

大学生如何应对 AI 写作工具的挑战与机遇

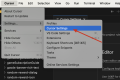

随着期末的临近,大学生们正忙于撰写各种论文和报告。记者的调查揭示,一部分学生选择“雇佣”人工智能(AI)来完成他们的作业,一篇接近一万字的论文在不到一周的时间内便可完成,甚至一些在线商店也开始提供“AI 代写作业”的服务(

不可否认,AI 写作工具确实能为学生带来切实的支持,从提纲的整理到部分内容的撰写,再到语言的润色和重复率的降低,这些工具几乎覆盖了论文写作的所有环节,显著提升了作业的完成效率,为学生节省了大量的时间和精力。

然而,令人震惊的是,“研究生毕业论文开题报告中 AI 生成内容占比高达 80%”的现象,也让人不禁感到担忧。当 AI 写作工具从科研的辅助者转变为作弊的助推者时,不仅会让学生对 AI 产生依赖,削弱他们的自主学习能力,更可能引发剽窃和侵权等问题。这种情况无疑挑战了学术诚信的底线,违背了学术研究的根本目的,若不加以控制,最终可能导致学术氛围和教育质量的严重下降。

根据今年 4 月颁布的学位法第 37 条,若学位论文或实践成果被认定为代写、剽窃或伪造等学术不端行为,学位评定委员会有权决定不授予或撤销学位。这意味着,依照现行法律的规定,若论文完全依赖 AI 写作工具,或者未经标注地大段引用他人作品,极有可能被视为学术不端。此外,AI 写作工具基于已有文献进行学习和模仿,存在未经授权收集、使用和披露个人信息的风险,若学生在论文中引用了 AI 生成的受版权保护内容,亦可能引发侵犯知识产权的法律纠纷,从而影响其学位的获取。

面对日益增长的 AI 技术潮流,简单地“一刀切”禁止并不是解决之道。因此,高校和教育部门亟需明确 AI 写作的学术界限,采取疏堵结合的平衡策略。一方面,应尽早制定 AI 应用标准,细化其使用范围,引导学生合理利用 AI 写作工具。值得一提的是,已有一些高校对此问题给予了重视并采取了积极的应对措施。例如,复旦大学发布了《复旦大学关于在本科毕业论文(设计)中使用 AI 工具的规定(试行)》,列出了包括禁止使用 AI 进行语言润色和翻译在内的“六个禁止”事项。同时,福州大学、湖北大学等多所高校也出台了针对 AI 生成内容占比的检测规定,明确了使用范围。这些措施不仅体现了对学位法相关要求的落实,也为陷入迷茫的学生提供了切实可行的指导。另一方面,对于那些无视学术规范、肆意违反规则的学生,学校应依据相关规定给予严肃的处罚,以维护学术的严谨性。

对于学术研究而言,AI 技术是一个得力的工具,是拓展知识的“助手”,绝不应成为学术不端的“帮凶”。只有明确边界、合理利用,才能推动学术研究的健康发展。