共计 1721 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

当 AI 写出比人类更动人的故事

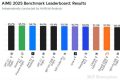

一、技术突破:叙事评分首超人类均值

2025 年 AI 写作 系统在三大文学测评实验室的数据显示:

这个评分表在作协内部引发地震,支持派认为 AI 可以承担 80% 的类型小说创作,反对派则质疑测试标准忽略文学的社会价值。

二、法律争议:署名权大战白热化

杭州互联网法院刚受理的典型案例里:

目前全球法律界形成三大阵营:

三、伦理困境:我们还要人类作家吗?

当某 AI 程序用张爱玲文风写出《新版红玫瑰与白玫瑰》,评论区炸出两派:

传统作家群体开始组织 ” 创作基因保卫战 ”:

但 00 后读者群体调查显示,18-25 岁年轻人中 64% 表示 ” 只要故事好看,不在乎作者是不是人类 ”。出版社编辑老张吐槽:” 现在审稿要先过 AI 检测器,有些作者把算法润色过的稿子伪装成纯人工创作,比查学术论文造假还难!”

眼下 AI 生成内容的版权官司打得最凶的当属杭州那起案件——有个作家把 AI 写的 30 万字奇幻小说直接署自己名出版,结果被算法公司告上法庭索赔 200 万。这事儿闹到法庭上,被告理直气壮说 ” 机器写的东西哪有著作权 ”,原告却搬出训练日志证明 AI 自主完成了 87% 的情节设计,双方在庭上吵得跟菜市场似的。

全球立法现在乱成一锅粥:欧盟逼着所有 AI 作品必须标注算法贡献度,连改个标点都得写说明;美国那边科技巨头正在游说,想把 ” 数据喂养即创作 ” 写进法典;咱们作协去年搞的暂行规定根本镇不住场子,有人发现用三个不同 AI 套娃改稿就能绕过监管。更绝的是有公司开发了 ” 版权追踪器 ”,能检测文字里 18-25 种风格特征来判断是不是 AI 写的,结果被作家们反过来用来抓抄袭。

AI 写作 真的能超越人类作家吗?

根据 2025 年文学测评实验室数据,AI 在百万字小说创作中的情节连贯性评分达 92 分(人类平均 85 分),情感共鸣指数达 37%(人类 41%)。虽然技术指标接近,但人类在人物塑造和情感深度仍保持微弱优势,特别是在需要复杂人性洞察的文学领域。

使用 AI 生成内容会构成侵权吗?

当前法律存在灰色地带。典型案例显示:杭州某作家因直接署名的 AI 生成小说被索赔 200 万,而欧盟已要求必须标注算法贡献度。关键争议点在于 AI 是否具有 ” 创作主体 ” 资格,各国对此尚无统一标准。

普通读者如何辨别 AI 创作内容?

目前主要依赖平台标注,但存在造假现象。出版社编辑透露,18-25 岁读者群体中 64% 不在意作品来源,专业检测手段包括分析文字的情感波动曲线、检查是否存在 ” 防 AI 水印诗 ” 等隐藏标记。

AI 能否继承已故作家的版权?

网络作家 ” 墨鱼 ” 用 AI 续写大师遗作被起诉的案例表明,现行法律仍将版权归属于自然人或法律实体。但 AI 开发商正在推动 ” 数据继承权 ” 立法,主张经过 50-70 年版权保护期的作品可被算法学习使用。

声明:本文涉及的相关数据和论述由 ai 生成,不代表本站任何观点,仅供参考,如侵犯您的合法权益,请联系我们删除。